新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 建成于1957年的原合肥市政府辦公樓曾是合肥市地標性建筑,合肥市政府搬遷后,這片辦公區域隨之沉寂。2022年3月,老市政府辦公區域正式啟動改造,主樓南樓將作為合肥城市記憶館對外開放。近日,新安晚報、安徽網、大皖新聞記者對項目施工現場進行了探訪,此次改造采取動態托換加固的形式,以打造強健的“根基”,并通過內部空間的重構,架起牢固的“筋骨”。

據悉,南樓預計8月初封頂,整個改造項目有望今年年底前建成開放。屆時,合肥市民和游客可以在合肥城市記憶館尋找1949年—2000年合肥城市記憶。

整體進展:

主樓預計8月初封頂 有望年底前對外開放

天氣炎熱,在位于廬陽區淮河路上的合肥市老市政府大樓改造項目現場,工人們仍在緊張施工。改造完成后,這里將作為合肥城市記憶館對外開放。

6月底,原建筑內部結構拆除完畢,鋼柱和主梁吊裝完成。

“老市政府大樓一共有五棟樓,我們所在的地點是主樓南樓,也就是今后的合肥城市記憶館。”項目業主代表石大伍介紹說,南樓共5層,預計8月初封頂。“項目工期緊張且施工難度較大,全體人員都在爭分奪秒,確保按照預定時間節點完成,項目整體預計今年年底前交付。”

改造難點:

動態托換加固 48個承臺替換原有磚基

老市政府大樓建成于1957年,是合肥市首批歷史建筑,經過了65年的風吹雨打,這位“花甲老人”迎來了史上最大規模的改造,而這一切都需要強大的基礎作為支撐。

“南樓的地基是磚基,改造后的承載力不夠,為了打好基礎,我們采取了地基基礎動態托換加固這一方式。”項目業主代表石大伍打了一個比方:就像是把建筑整體托起,再將原本的地基切割“卸載”,最后以鋼框架——中心支撐結構進行替換。“具體來說,我們首先采用靜力切割的方式,對磚基的部分墻體進行切割拆除,然后放入自鎖式機械千斤頂,這樣可以對拆除后的墻體進行卸載托換,保證樓體的穩定。”石大伍解釋說,之后開始綁扎基礎承臺,再進行澆筑,這樣就替換了之前切割拆除的部分。

原有地基切割“卸載”后,放入自鎖式機械千斤頂。

據了解,南樓的地基基礎動態托換加固工程分為東、中、西三個片區進行流水作業,歷時45天、共托換了48個承臺。在這一過程中,施工方采用實時監測系統對托換墻體的應變及垂直位移進行實時監測分析,動態調整自鎖式機械千斤頂的控制參數,確保整體結構安全。

從外墻到內墻 為南樓重架“筋骨”

打好了基礎,南樓迎來了外墻的修復美化,以及內部的“強筋健骨”,也就是對建筑內部空間進行重構。在南樓施工現場,記者看到施工人員正在駕駛小型挖掘機,打掉一部分磚基墻體,之后將進行地梁的澆筑。

“大樓的四角和兩側樓梯間都沒有構造柱,建筑外圍沒有圈梁,構造不合理,抗震承載能力已經不能滿足現在的規范要求了。”陳業照是該項目加固改造工程的負責人,他告訴記者,此次加固改造采取先外墻后內墻的順序進行,外墻使用高延性混凝土加固技術,不需要穿墻、穿板鋼筋,施工周期短,不會對建筑的原有歷史風貌造成破壞,以最大限度保持建筑的真實性。

南樓內部施工圖片

內墻的加固工藝則要復雜許多,“在加固之前,我們提前將豎向的鋼柱吊裝好,然后對內墻、樓板進行從上至下拆除,同時逐層穿插吊裝主梁,這一步完成之后,再從下往上吊裝次梁以及樓承板,并澆筑混凝土。”陳業照表示,目前已基本完成了內外墻的加固,還剩一些掃尾及局部加固工作。其中,三層的樓板已經澆筑完成,近期將開始四層樓板的澆筑。

布展亮點:

6大主題展廳 聚焦1949年—2000年合肥城市記憶

改造完成后,合肥城市記憶館將為合肥市民帶來哪些驚喜?

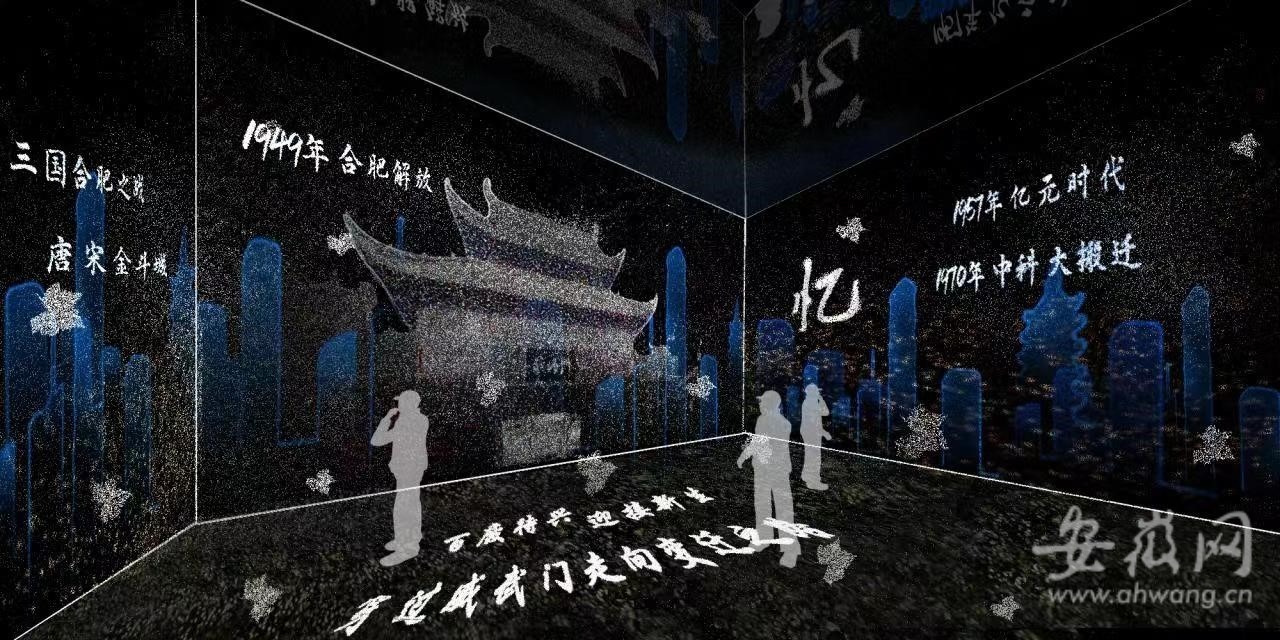

記者了解到,近期,合肥城市記憶館的布展工作將全面啟動。基于現存建筑與歷史背景,這里將打造以“合肥原點”為主題的城市文化地標,重點聚焦1949年—2000年的合肥城市記憶。負責布展的設計師表示,合肥城市記憶館以時代遞進為主要線索,分為6大主題展廳,從政治、經濟、文化、商業、生活、教育和科創7個維度全方位展現合肥風采。

效果圖

作為新型沉浸式展館,合肥城市記憶館將引入數字媒體技術,如全息扇形屏、光影沉浸式秀場、數字化交互系統、VR視覺等,親歷合肥這座城市的變遷。未來,合肥市民和游客們可以在館內體驗虛擬互動、沉浸游覽、場景漫游、主題游玩等。感受廬州老城過往歲月,體驗合肥不同時節的街巷文化;感知合肥城市政商文的精粹所在,通過互動游戲裝置身臨其境體驗合肥經典文藝作品、廬劇,學習合肥方言、非遺項目等。

效果圖

“此次改造過程中,我們將無數的記憶碎片結合視、聽、觸、嗅、味等多維感官互動、沉浸式探索以及互聯網思維表現了出來。”設計師表示,通過打造出這樣一座兼具韻味與活力的創新式網紅流量記憶館,讓合肥這座城市可以留住記憶,讓人們記住鄉愁。

汪玉茹 新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 姚一鳴

編輯 彭玲

請輸入驗證碼