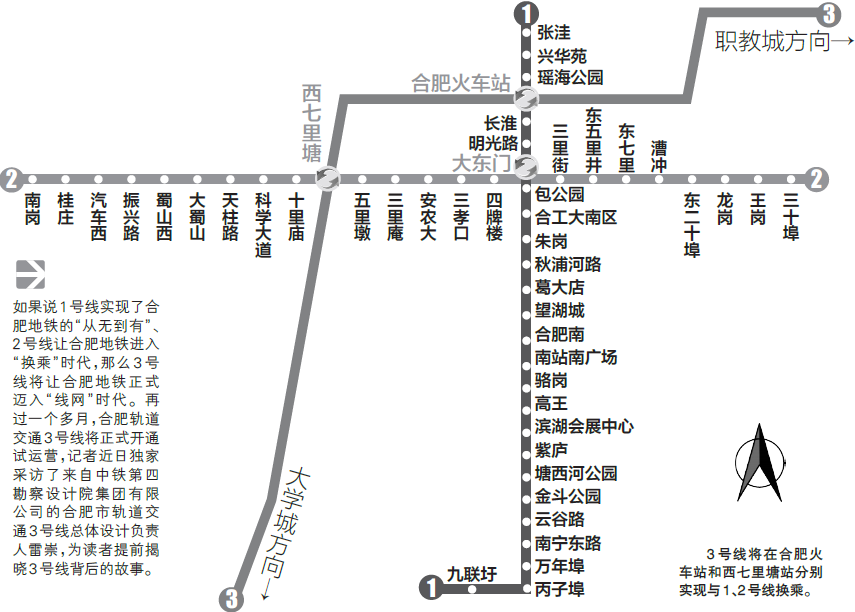

新安晚報 安徽網 大皖客戶端訊 如果說1 號線實現了合肥地鐵的“從無到有”、2 號線讓合肥地鐵進入“換乘”時代,那么3 號線將讓合肥地鐵正式邁入“線網”時代。再過一個多月,合肥軌道交通3 號線將正式開通試運營,記者近日獨家采訪了來自中鐵第四勘察設計院集團有限公司的合肥市軌道交通3 號線總體設計負責人雷崇,為讀者提前揭曉3號線背后的故事。

合肥軌道交通3號線空載試運行。

合肥軌道交通3號線空載試運行。

換乘客流將大大增加

雷崇告訴記者,合肥城市軌道交通線網規劃分為兩個層次,分別是市區線和市域線。市區線實現中心城區內各片區間的互通及客流交換,市域線實現中心城區與外圍組團的聯系。3 號線是軌道交通骨架線網的重要組成部分,是銜接高校園區、經濟技術開發區、政務區、老城區、合肥站地區和職教城地區的一條重要骨架線路。

在合肥市軌道交通線網布局中,1、2、3、4、5 這5 條線均為骨干線。從區位上來說,3號線自西南向東北,沿線途經多個片區,諸多居住區、商業區、對外交通樞紐,因此串聯了翡翠路、潛山路、臨泉路等城市交通干道和公交密集區域,同時也是銜接西南部經濟開發區、中心城區、東北瑤海地區的一條重要客運交通走廊。

從客流預測來看,2022 年軌道交通3 號線將與1、2、4、5 號線一起承擔197 萬人次/日的軌道客流量,使得軌道交通占公共交通的比重達到32%,同時2022 年軌道線網的換乘系數將達到1.42,換乘客流達到58 萬人次/日,其中通過3 號線換乘到1、2、4、5 號線的換乘量將達到11.6 萬人次。可以說,3 號線的建設是形成近期軌道交通網絡的重要支撐。

線路調整以趨于合理

全長37.2 公里的3號線是合肥市目前最長的一條軌道交通線路,相對1、2 號線十字骨架線路來說,3號線從西南到東北的走向顯得更為“曲折”,在可研階段有關線路走向的調整,也曾一度引起市民的關注和熱議,比如3號線在政務區段的線路調整等。近日,在接受記者采訪時,作為總體設計負責人,雷崇也對軌道交通線路走向進行了相關說明。

以政務區段線路調整為例,最終線路自天鵝湖西北側穿湖而過在合肥大劇院設站,是考慮到合肥大劇院是合肥的標志性建筑,倘若3號線直走不在此設站,未來線網中其他線路也沒有經過;調整設站位置后,確實增加了工程的實施難度,但是對客流的覆蓋更好。

事實上,在軌道交通工程可行性研究階段,部分線路走向調整是很正常的,因為在可研階段往往會有不同版本、有個認識過程,隨著研究的深入、反復推敲,線路規劃的調整會更加趨于合理,最終確定的線路及站位一定是相對最優的方案。

如果單純從地鐵線路條件來說,線路越順直越好,但是軌道交通首先要考慮服務客流,此外也受工程可實施性、是否符合城市總體規劃等諸多因素決定,一條線路的走向及站位設置都是非常慎重和嚴謹的,通常建設規劃批復之后則不會大動,涉及小范圍出入口的位置可能在實施階段結合現場條件有局部微調。

三地鐵匯聚合肥西站

在潛山路與清溪路交叉口,如今看起來還沒什么特別之處的“合肥西站”站點,未來將是合肥又一座綜合交通樞紐站。而這背后也經歷了設計環節大刀闊斧的調整。

同現在的1 號線的“合肥南站”站點一樣,未來3 號線“合肥西站”站點也是一座綜合交通樞紐,與國鐵相連的同時,還將實現與其他兩條地鐵線路的換乘。不過,與“合肥南站”站點不同的是,3 號線“合肥西站”站點最初規劃僅是一座普通的標準站,地鐵規劃在先,后因鐵路客站規劃調整才做出了調整。

雷崇介紹說,在工程可行性研究階段,“合肥西站”站點規劃設計是一座標準地下二層島式車站,布置在潛山路與清溪路交叉口。2015 年合肥鐵路樞紐調整規劃,擬在潛山路與清溪路西南角的空地規劃建設新的合肥西站,為進一步配套該站綜合交通樞紐的軌道交通換乘接駁需求,在其樞紐范圍已規劃有3 號線的基礎上,先后引入多條軌道交通線作為未來在該站的換乘線路。“合肥西站”站點也向南局部調整站位,車站規模為適應火車站客流由12米島式車站調整為14 米島式車站,客流規模增加30%左右,并預留與其他軌道交通線的換乘條件,這樣火車站的客流直接進入換乘大廳后,可實現國鐵與軌道交通之間的無縫換乘。

或在肥建地鐵到退休

對于土生土長的湖北人雷崇來說,來到合肥是因為建地鐵,如今他在合肥也已待了5年多。2013 年底,鐵四院中標合肥市軌道交通3 號線總體總包設計,2014 年8 月雷崇便以“設計總體”的身份來到了合肥,開始了圍繞3 號線建設設計的工作。用雷崇的話來說,“一年365 天,每年在合肥工作的時間不會少于300天,就這樣已經過了5年多”。

隨著軌道交通建設項目的推進,合肥已進入軌道交通的集中建設期,除市內軌道交通線路外,還有市域軌道交通線路在研究。就在3號線建設接近尾聲之際,今年鐵四院又中標了合肥軌道交通的兩個項目,分別是8號線和S1線工程,“這樣下去,估計要在合肥干到退休了。”雷崇笑著說,由于鐵四院總部在武漢,在合肥施工現場的設計師90%都來自武漢,如今很多年輕同事都在合肥安了家。而他畢業后先后參與了廣州、深圳、武漢、杭州、上海、長沙的地鐵建設,曾在廣州地鐵建設中待過5年,現在在合肥的工作時間已超越廣州,合肥也成了他名副其實的第二故鄉。

4 次下穿鐵路兩次下穿天鵝湖——3 號線施工“太難了”

雖說合肥地質條件總體比較適合建地鐵,但任何一條線路的建成,其背后都有重重難關需要克服。關注合肥地鐵建設的市民或許還記得1 號線下穿大東門、2號線下穿五里墩這些驚心動魄的時刻,3號線在施工過程中,不僅需要數次穿湖、穿鐵路,還有首次亮相的高架段也給施工帶來不少難度,可以說是“上天入地”,歷經千難萬阻。

下穿鐵路需考慮周全

相較于1、2 號線總共1 處下穿鐵路來說,3 號線共有下穿鐵路4 處,無疑具有更大的挑戰性。

雷崇告訴記者,3 號線初步設計到施工圖設計階段,對涉鐵方案進行了充分調研和多方案研究,每一處涉鐵方案都與上海鐵路局相關部門進行了多輪溝通、協調和匯報,最終4 處涉鐵的設計及施工方案均通過專家評審。例如,3 號線合肥火車站至竹絲灘站區間下穿合肥火車站東咽喉7 股道,其中還有一副單開道岔,均為路基,有砟道床,道岔對沉降要求極高,不得超過1 毫米,為確保道岔的安全,施工時需對道岔進行臨時釘閉,但釘閉會對合肥站、合肥車務折返段的列車造成異常調度,釘閉方案需單獨上報路局運輸處批準,整個涉鐵工作完成了3 本專項設計報告,分別報路局總師室、運輸處、安徽地鐵公司組會審查,約15 個路局設備管段部門參與會審,涉鐵工作歷時約一年半。

兩穿天鵝湖難度很大

對于3 號線來說,兩次下穿天鵝湖則是另一塊難啃的“硬骨頭”。根據設計方案,3 號線在經過政務區天鵝湖時,從湖的西北岸下穿而過,涉及祁門路站至大劇院站區間右線66 米,左線300 米,就是這加起來不到400 米的區間,施工過程非常不易。

據介紹,地鐵隧道的埋深通常在地下15 米左右,天鵝湖湖水深度4 米左右,隧道要在湖底穿過,勢必造成埋深相對較淺,而隧道頂距湖底的距離越小,施工風險就越高。由于各方面條件的限制,隧道距湖底最小凈距僅6米,盾構下穿施工具有冒頂的風險。為克服這一難題,通過有針對性地選型盾構機、精細化組織施工、精選渣土改良劑、平衡土倉與掌子面的壓力等措施,同時對隧道結構進行特殊設計——單環管片的注漿孔由6個增設至16個,提高二次注漿效率,密實壁后孔隙,防止管片漏水,加強管片配筋,湖底覆土薄,提高管片抵御可能存在的附加荷載能力,設計及施工方案均通過專家論證,最終成功實現下穿施工。

除了這些下穿,相對于1、2 號線來說,3 號線車站在中心城區道路交通量大,需盡量減少施工期間對路面交通影響,為確保施工期間道路通行能力,減少對市民出行影響,圖書館站在路口設路面鋪蓋系統,海棠站對3 號線車站采用半幅蓋挖順作法施工,地面鋪蓋系統用于地面車輛通行,施工作業在地面鋪蓋系統下部進行,都大大減少了地鐵車站施工對地面交通的影響。

新安晚報 安徽網 大皖客戶端記者伍靜/文 王從啟/圖

請輸入驗證碼