凡本報記者署名文字、圖片,版權均屬新安晚報所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人,未經(jīng)授權不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制發(fā)表;已授權的媒體、網(wǎng)站,在使用時必須注明 “來源:大皖新聞”,違者將依法追究法律責任。

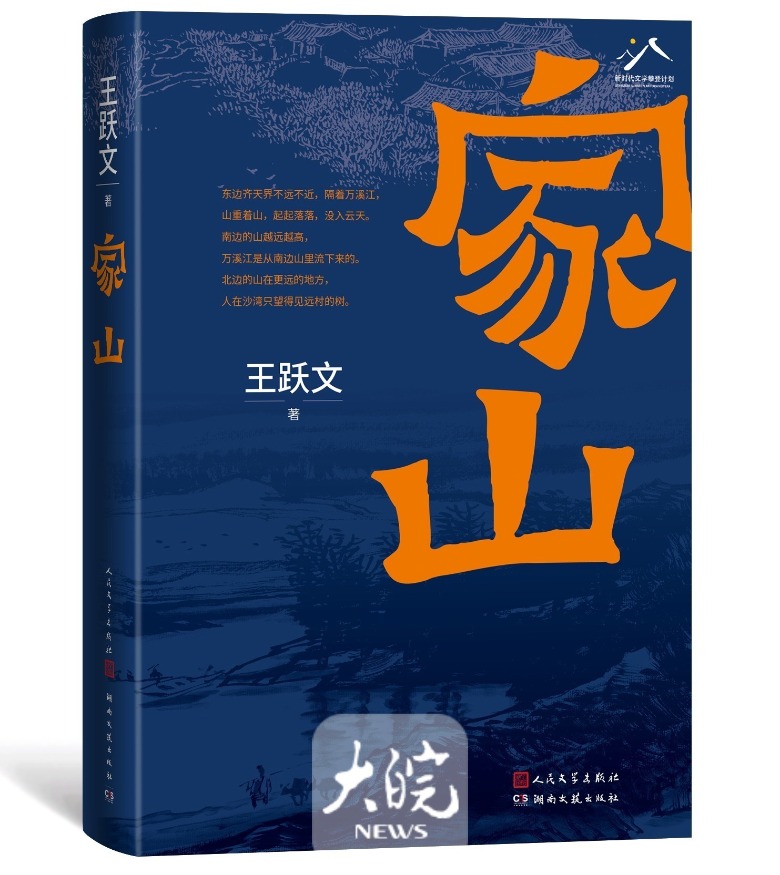

大皖新聞訊 時隔八年余,魯迅文學獎得主、《大清相國》作者王躍文日前推出了最新長篇《家山》,以54萬字的篇幅描寫南方鄉(xiāng)村沙灣在上世紀上半葉的社會結構、風俗民情、耕織生活、時代變遷。該小說也被列入中國作協(xié)“新時代文學攀登計劃”第一批書目。

《家山》主要寫了沙灣陳家五代人,小說以鄉(xiāng)村一隅,幾個家族的故事,疊加著整個民族的歷史發(fā)展,展開了從大革命時期到新中國建立二十余年波瀾起伏的一部地方史志。作為關于鄉(xiāng)村生活的世情全書,鄉(xiāng)村的社會結構、鄉(xiāng)村倫理、鄉(xiāng)村經(jīng)濟模式以及一方水土的民風、民情、民心,都在書中日常生活敘事中徐徐展開。

中國作協(xié)副主席、著名評論家李敬澤評論說:“躍文把這部書當做他的根底的書,一個作家的生命的根底,他的人生的根底,為這個根底寫一部書,躍文在這上頭花了大功夫,傾注了感情,傾注了心力。這部書所寫的家和山不僅僅有著確切的細致的風物、風俗,也有確切的口音。這部小說充滿了非常豐沛的由感性、由細節(jié)、由對人的形象、由對生活的氣息的把握所建構起來的非常豐沛的生活世界和藝術世界。”

王躍文慶幸自己是一個鄉(xiāng)下人。他認識到,鄉(xiāng)村是最大意義上的中國,真正中國傳統(tǒng)文化的根脈在鄉(xiāng)村,而不是在城市。“所以這個小說創(chuàng)作過程中,我刻意要回到原生態(tài),回到日常,回到真實的生活本身,呈現(xiàn)一部我所熟悉的社會生活史、鄉(xiāng)村民俗史,同時也是一個時代的變遷史,用一個鄉(xiāng)村去展示一個時代的風云際會、一個民族的生生不息。”書中大膽使用方言俚語作為敘述語言,據(jù)悉,此前編輯曾提出要不要對方言俚語、文言古句加以注解,王躍文非常自信,認為讀者只要往下看,都能理解,“我使用民間語言的時候,學到的不僅僅是老百姓的詞匯、修辭,而是家鄉(xiāng)人物的神態(tài)、腔調(diào)、笑貌,以及他們的思維方式、生活態(tài)度,等等,這些都通過他們的語言活生生逼到眼前來。”

說到創(chuàng)作初衷,王躍文這樣表示:“《家山》不遵循單一線性敘事邏輯,也不注重簡單的外在沖突,深描細述尋常百姓的煙火人生,拋棄對生活和歷史的概念化先驗定義,回到原生態(tài)、日常和真實的生活,呈現(xiàn)一部社會生活史、鄉(xiāng)村民俗史、民眾繁衍史和時代變遷史,以一村之隅展示一個時代的風云際會,一個民族的生生不息。正像佑徳公家娘井的水會流到長江和東海,沙灣村父老鄉(xiāng)親的喜恕哀樂、悲歡離合、酸甜苦辣都連著波譎云詭的時代和災難深重中浴火重生的中國。我力圖把這部小說寫得扎實、豐富、遼闊,追求我理想中的史詩品格。”

大皖新聞記者 蔣楠楠

編輯 彭玲

請輸入驗證碼