大皖新聞訊 “從《悠悠歲月》說起——談法國作家安妮?埃爾諾”活動日前在人文社視頻直播間舉行, 北京大學燕京學堂院長、法語系教授董強、出版家聶震寧和作家李洱齊聚,并連線翻譯家、埃爾諾代表作《悠悠歲月》中文版譯者吳岳添、蘇州大學法語系副教授陸一琛,從《悠悠歲月》說起,暢談這本書和安妮?埃爾諾作品的思想內容、藝術特色、文學價值,以及被譯介到中國背后的那些故事。

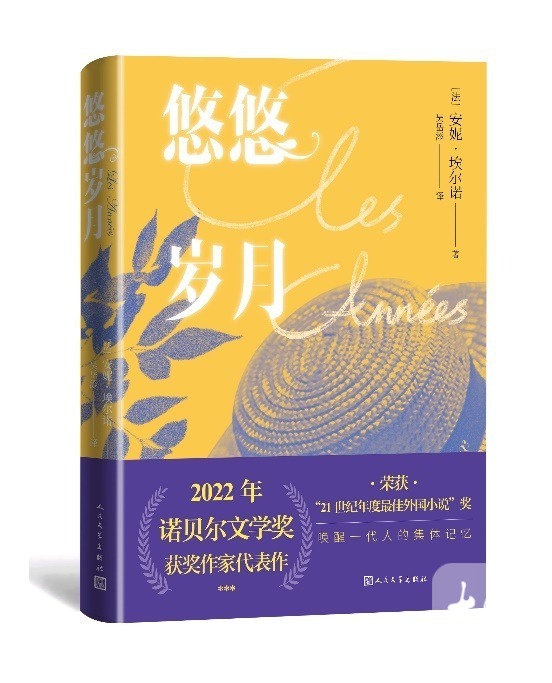

瑞典文學院10月6日宣布,將今年諾貝爾文學獎授予法國作家安妮?埃爾諾,表彰她“以勇氣和敏銳的洞察力揭示了個人記憶的根源、隔閡和集體限制”。安妮?埃爾諾的代表作《悠悠歲月》曾獲得由人民文學出版社和中國外國文學學會聯合評選的“21世紀年度最佳外國小說”獎項,2010年首次在中國出版發行。

“21世紀年度最佳外國小說”獎設立于2001年,迄今為止,已有98位外國作家的最新之作得以第一時間被介紹、引進至中國翻譯出版,其中不乏名家名作。為了慶祝該獎設立20周年,2021年,人民文學出版社優中選優,決定從已出版的獲獎圖書中挑選七部精品續約再版,安妮?埃爾諾的《悠悠歲月》正是其中之一。安妮?埃爾諾獲得諾貝爾文學獎的肯定,再次證明了中國頂尖文學出版社與外國文學研究專家的超前眼光與精準判斷。

吳岳添:翻譯《悠悠歲月》的難度在于細節

翻譯家吳岳添當年是“21世紀年度最佳外國小說”法國文學評委會主任,他接過了翻譯《悠悠歲月 》這部作品的重任。這本書講述了二十世紀四十年代以來的世界進程和時代變遷,內容極其豐富。

吳岳添指出:“這本書翻譯的難度并不在于語言本身,安妮?埃爾諾的語言是很簡單清晰的,每一句話都可以翻譯,不是很困難。難度在于大量的細節,書中提到的人和事物都是作者仔細挑選的,能夠使讀者馬上回想到那個年代。很多細節如果沒有親身經歷就沒有體會,不知道講的是什么東西。”

李洱:中國讀者看《悠悠歲月》不會感到陌生

在茅盾文學獎獲得者、著名作家李洱看來,中國讀者在《悠悠歲月》中會找到強烈的共情。這部作品從1941年講起,直到2006年左右,中國讀者對這段時間的歐洲歷史非常熟悉。書中提到的重要作品,包括文學作品、電影、歌曲等,中國讀者也都有所了解。“所有這些使得中國讀者讀起來不會感到非常陌生。中國讀者感興趣的地方在于這部作品有強烈的對日常生活的描繪,非常強。”

李洱梳理了埃爾諾寫作的特色,首先是女性寫作中明顯的自傳性,其次是與法國的文學傳統甚至整個藝術傳統聯系緊密,比如印象派和立體主義,再就是法國新小說派的影響。埃爾諾把這幾個方面結合得非常好。“在個人記憶的深處又有廣闊的社會場景,歷史經驗和個人經驗之間的結合看上去是比較碎片化的,但是因為女性寫作本身的特點以及良好的藝術準備,使得作品呈現出整體性和有機性,我覺得是比較耐讀的小說。”

從創作手法上講,李洱認為《悠悠歲月》這本書有很強的藝術實驗性,也帶有元小說的性質。埃爾諾非常真實,“就事論事”,這本書不像其他的現代主義作品那么“張牙舞爪”,而是處理得非常平實 ,細微地展現了二十世紀一些重要歷史事件是如何“隨風潛入夜”地產生影響,在平實的事物中潛藏著幽深的部分。

董強:埃爾諾的特點就在于她不說“我”

法語文學專家董強認為,這幾天人們對埃爾諾的關注,已經超過了對一般諾獎作家的關注,這源于埃爾諾在法國文學中的特殊性。她好像在關注自身,關注自己的家庭,但又從中跳脫出來。“埃爾諾在創作中使用大量事實性的東西,她堅信這個事實我當時經歷了,有這樣的感受,那么我旁邊的那個人一定也感受到了。這不是我個人的事情,而是社會的事情。”埃爾諾的特點就在于她不說“我”,寫的其實是大家的事情,大家都從中得到了共鳴。她的作品出版之后很快被其他歐洲國家翻譯,仿佛一下子歐洲的記憶都被她激活了。

在董強看來,埃爾諾的成功之處在于她得到了法國現當代人文社科理論的滋養,“她的作品涉及大量社會學著作,如布爾迪厄的《區隔》、福柯的《知識考古學》、羅蘭?巴特的《明室》,可以說埃爾諾是在六七十年代整個法國方興未艾的各種人文思潮的氛圍之下成長起來的優秀作家。”董強還關注到安妮? 埃爾諾和另一位法國諾獎作家勒克萊齊奧的相似性,“兩位作家都有一種對社會現實的關注,對弱勢群體的關注,有很強的介入性。某種程度上可以說勒克萊齊奧打破了文化與文化之間的隔閡,埃爾諾打破了階層與階層之間的隔閡,兩個人都希望通過文學去改變一些東西,改變這個社會。”

大皖新聞記者 蔣楠楠

編輯 王翠

請輸入驗證碼