我真的分不清毛驢和大象分別代表美國哪個政黨,當年看《刺殺肯尼迪》也是一頭霧水,至于馬丁路德金的夢想,也沒能背下來。以至于這個《芝加哥七君子審判》一度讓我想起歷史書里的“戊戌六君子”,寫兩行詩,來個:請自嗣同始。

個人覺得,庭審電影,很難再超越西德尼魯邁特的《十二怒漢》了,它說明偏見和狹隘無處不在,而正義施行于大地是多么的艱難。那種放大精神力量的大片,是真正意義上的大片。《芝加哥七君子審判》的背景繁復,面對一場“顯然有”的美國政治審判,進行了一次“莫須有”的電影復盤,即便作為自由斗士的君子們,也對自由的邊界各持己見,對斗爭的尺度各有分寸,甚至你可以說,每個人對行動的動機都不甚相同。

他們會讓你想到扎克施耐德導演的那部神作《守望者》,世人眼里的英雄和斗士,都有著光鮮外邊下的不堪。他想讓你看到的,他最終讓你看到的,你真的看到的。但是那句“我從來沒有因為我的思想受到審判”確實是高光的句子,而在庭審的過程中,即便是七君子也在討論自由的模糊含義。但是他們最終達成了一個共識,不向法官起立。

影片的結尾,落腳點回到:個體的價值,生命的價值高于一切。

影片的高潮是良心未泯的公訴人起身為犧牲的越戰士兵致敬,因為這個時候,代表被告總結陳詞的小雀斑,正在一個一個念著庭審的日子里,已經在越南死去的4572名同胞的姓名、職務和年齡。這個高光的結尾,保證了它在IMdB和豆瓣8.0的起評分。它將是奧斯卡小年對《無依之地》最大的威脅。

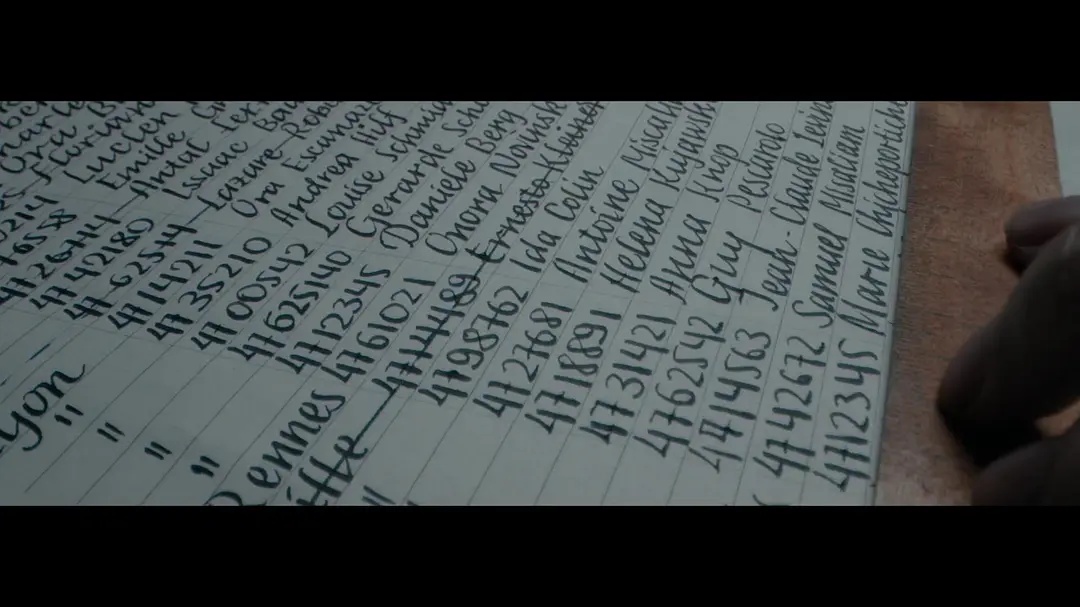

正在熱映的《波斯語課》,同樣提到了一群讓人悲傷的名字。納粹集中營里,猶太囚徒正在用2840個同胞的名字編撰自己的波斯語字典。相對于《辛德勒的名單》和《鋼琴師》,《波斯語課》并沒有更多電影語匯上的創建,倒是納粹內部的某些爭風吃醋和不和諧,以這種表現襯托對待猶太人生命的冷漠,暗示著納粹集中營里普遍的“平庸的惡”。

而且,基本上個人覺得這也是一部平庸的電影。甚至很難說服我這個故事是真實的。卡梅隆為了拍一部《阿凡達》,號稱和團隊創造了一門語言,這事已經夠扯了,一個集中營里生命岌岌可危的猶太人居然創造了屬于自己的一套波斯語。那不是面包和樹是不是同一個詞的問題,那幾乎讓不再有詩的陰霾記憶里,誕生了一個充滿主角光環的英雄。因為結尾,納粹軍官因為他的虛構,暴露了真實的戰犯身份。難道這也在影射平庸的惡嗎?

然而面對有些歷史,你是缺乏立場的。

《波斯語課》和《芝加哥七君子審判》有一個純屬巧合的雷同的高光時刻,當小雀斑英雄一般一擲地有聲的一個一個念出死在越南的同胞的名字控訴戰爭的時候,一個卑微到塵土的集中營幸存者泣不成聲地從虛構的波斯語詞匯里還原出2840個同胞的姓名,于是仿佛這些輕易被橫線劃掉的死去同胞的名字,成為了幸存者的天梯。

我是不太建議看太多黑暗又悲傷的故事,哪怕那里閃耀著什么光,那光太微弱了。所以同樣你要看到念名字,還是看看《芝加哥七君子審判》吧。在顯而易見的奧斯卡小年,起碼它是《無依之地》夠份量的競爭對手。尤其是你喜歡更扎實的《焦點》的話,《芝加哥七君子審判》起碼也是很結實的。

讓歷史結實的成像,當然很重要。

新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 蔣楠楠

編輯:唐恒鋼

請輸入驗證碼