9月11日,記者來到安徽省淮南市顧橋采煤沉陷區(qū),現(xiàn)場直播全國首創(chuàng)的沉陷區(qū)水面種植水稻情況。

9月10日,記者現(xiàn)場踩點,測試直播信號。

淮南煤田是我國東南部地區(qū)資源條件最好、資源量最大、最具開發(fā)潛力的一塊整裝煤田,淮南市也是全國14個億噸煤基地之一。

直播現(xiàn)場。

淮南煤礦1897年建礦,走過127年風(fēng)雨歷程,曾是全國五大煤礦之一。新中國成立以來,累計生產(chǎn)煤炭17.85億噸。因長期開采,形成了大面積的采煤沉陷區(qū),沉陷區(qū)水域面積也在逐年擴(kuò)大。如何在修復(fù)治理沉陷區(qū)水域生態(tài)的同時,把采煤沉陷區(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)榭衫玫母刭Y源,成為企地近年來主攻的課題。

9月10日航拍的采煤沉陷區(qū)浮床水稻。

為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)煤炭資源開采與耕地保護(hù)的關(guān)系,拓寬采煤沉陷區(qū)綜合治理與耕地保護(hù)相結(jié)合的有效路徑,淮河能源控股集團(tuán)與安徽理工大學(xué)等單位密切合作,在鳳臺縣顧橋采煤沉陷區(qū)實施了“采煤地表沉陷區(qū)水面種植關(guān)鍵技術(shù)及模式研究與示范”項目,打造50畝“漂浮式綠色稻田”。

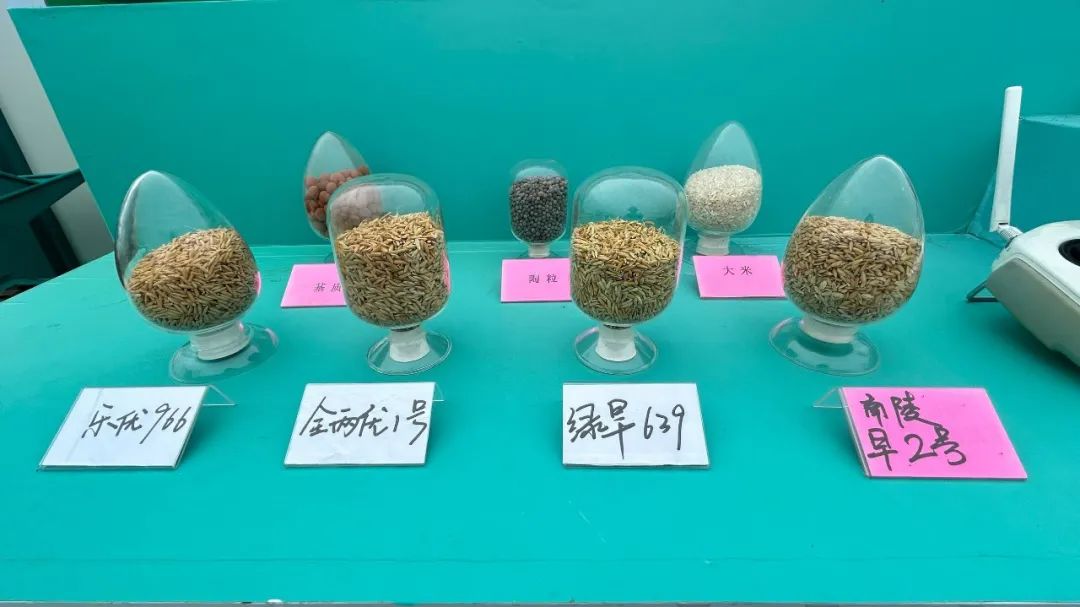

直播過程中,記者邀請安徽理工大學(xué)專家共同參與,現(xiàn)場向廣大觀眾介紹采煤沉陷區(qū)水稻種植的目的、意義和生長情況。在直播鏡頭中,一株株水稻“漂”在水面上,嫩黃色的稻穗日漸飽滿,即將成熟。在水面稻田里,采用納米膜、種養(yǎng)、浮筒3種模式,培育的6個品種水稻長勢良好,綠油油的稻田成了萬畝采煤沉陷區(qū)水面的別致風(fēng)景

月22日,3位中國工程院院士齊聚淮南市,對采煤沉陷區(qū)水面種植重點項目階段性成果進(jìn)行評估。評估顯示,在全國首次試驗的采煤沉陷區(qū)種植水面浮床水稻獲得成功,第一批早稻已完成頭茬收割,畝產(chǎn)約280公斤。

“通過十余批次的復(fù)配試驗,我們研制了一種耦合沉陷區(qū)水下土壤、有機肥、復(fù)合肥與緩釋肥的適宜沉陷水面水稻種植的營養(yǎng)基質(zhì)。”安徽理工大學(xué)教授張世文告訴記者,將水下土壤增肥與水面種植相結(jié)合,探索機械化、智能化種養(yǎng)殖,實現(xiàn)淹沒土地耕作功能,恢復(fù)耕地屬性。

浮床水稻種植改善了生態(tài)環(huán)境,吸引野鳥安家落戶。

在水面稻田的深處,記者發(fā)現(xiàn)了幾處鳥巢,里面有幾枚鳥蛋。技術(shù)人員經(jīng)過全過程水稻長勢與水質(zhì)環(huán)境監(jiān)測發(fā)現(xiàn),浮床水稻種植不僅促進(jìn)了水質(zhì)改善,還改善了生態(tài)環(huán)境,吸引了野鴨、燕子等野生鳥類聚集于此。目前,各品種水稻長勢符合預(yù)期,南陵早2號水稻頭茬畝產(chǎn)280公斤,收割后實施再生稻,已出苗,預(yù)測畝產(chǎn)再增加100多公斤。

收割脫粒后的浮床水稻。

“這是我們落實國家糧食安全戰(zhàn)略,積極開發(fā)各類非傳統(tǒng)耕地資源的一次探索實踐, 把‘藏糧于地’同‘藏糧于技’結(jié)合起來,實現(xiàn)耕地‘占補平衡’,力爭破解煤炭行業(yè)發(fā)展難題。”淮河能源控股集團(tuán)資源環(huán)保部的陳曉輝指著眼前的秧苗介紹說,通過把下沉的土地重新“抬”出水面,不僅填補了采煤沉陷區(qū)綠色治理的空白,也是沉陷區(qū)新舊動能轉(zhuǎn)換的又一生動實踐探索。

首期試種成功后,淮河能源集團(tuán)還將在此基礎(chǔ)上推行漁農(nóng)互補模式,形成“水上浮床種植農(nóng)作物+水下網(wǎng)箱養(yǎng)殖水產(chǎn)品”立體模式,既把沉陷區(qū)水面充分利用起來,也能恢復(fù)采煤沉陷區(qū)原有土地的部分種植功能,實現(xiàn)水面種植與水下養(yǎng)殖、水底增肥土壤與水面種植土循環(huán)利用、沉陷區(qū)水域利用與生態(tài)環(huán)境修復(fù)三個統(tǒng)籌。

直播截圖。

記者:柏松 羅廣心 朱芳

請輸入驗證碼