大皖新聞訊 1月22日上午,安徽省政協十三屆二次會議舉行開幕會,并進行了首次大會發言,五名省政協委員就民營經濟、長三角創新共同體建設、安徽光儲產業發展、能源資源基地建設、高等教育發展五大領域各抒己見。

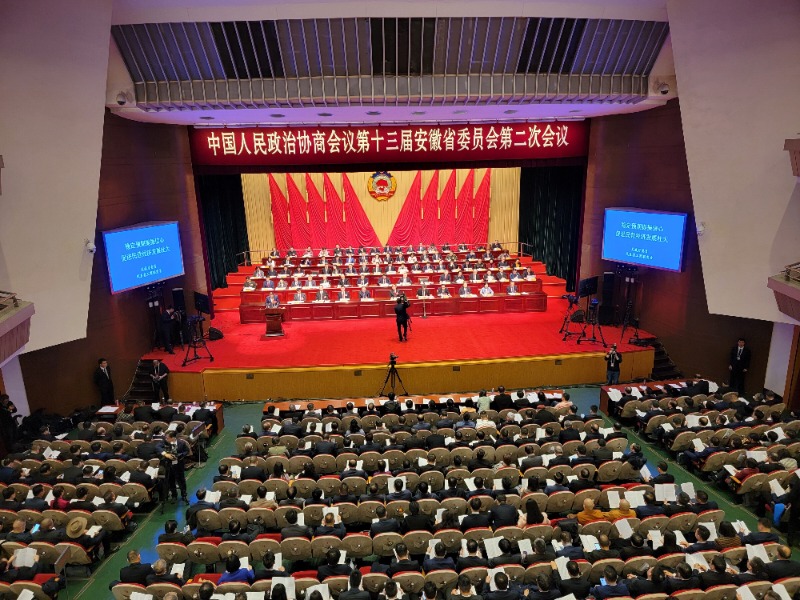

大會發言現場

推動國企供應鏈向民企開放共享

民營經濟是支撐安徽高質量發展的重要基石。如何促進民營經濟發展,省政協委員、省工商聯副主席、安徽長安開元投資集團董事長吳成月建議,要健全民營經濟形勢監測指標體系,聚焦原材料、用工、物流等,建立重點企業利潤常態化監測平臺,及時推出降本增效舉措。同時,健全企業訴求清單化、閉環式辦理機制,搭建"政企約見平臺",促進企業需求與政府服務"靶向對接"。

另外,要完善面向民營企業的項目推介平臺,實施政府和社會資本合作新機制,鼓勵吸引民間資本參與重大工程項目和補短板項目建設。加大對科技創新、專精特新民營企業以及技改投資項目的中長期貸款投放力度,發展新型政銀擔、稅融通、科技貸等財政金融產品,提供多元化、定制化金融服務,支持企業加大對新領域新賽道的投入,布局新能源、人工智能等戰新產業,培育增長新動能。

吳成月還建議,加快民營經濟促進條例立法,健全對各類所有制經濟平等保護的法治環境,落實好保障民營企業公平參與市場競爭的政策措施,推動重大創新平臺、國有企業供應鏈、重要應用場景向民營企業開放共享,為民營企業營造良好穩定的預期。同時,推進柔性執法和包容審慎監管,杜絕選擇性、"一刀切"執法,讓執法既有力度又有溫度。

打造長三角"科技+產業"創新共同體

長三角一體化發展,要加強科技創新和產業創新跨區域協同。對此,省政協委員、科大訊飛股份有限公司高級副總裁張友國建議,要推動長三角區域創新鏈產業鏈深度融合,積極培育未來產業,加快形成新質生產力,讓科技和產業"雙向奔赴",用創新構筑高質量發展的"硬核"驅動力。

張友國說,要建立完善超越行政邊界、打破行政隸屬的創新生態互洽機制,協同推進區域內人才、技術、成果等創新要素開放共享,支持區域內高校、科研院所、企業在皖設立研究機構 。同時,搭建市校合作交流平臺,引導設立產業孵化、加速器,促進高校項目成果轉化,推動高校產學研深度融合,形成"地方支持高校、高校反哺地方"的良性格局。做強G60科創走廊和長三角人工智能產業聯盟等跨區域平臺,加強區域交流合作。

目前,三省一市集聚23個大科學裝置、超4萬余臺(套)大型科學儀器,長三角科技創新券互聯互通。張友國建議,安徽要加快打造科技大腦,發揮全省一體化數據基礎平臺作用,助力四鏈深度融合。以場景工程為牽引,以大模型能力為突破,豐富科技成果轉化場景,打造智能化的"眾創空間+孵化器+加速器+產業園區"的全鏈條孵化體系。同時,依托羚羊工業互聯網平臺、 數字安徽公司等載體,從供需兩端推動研發資源與企業需求精準高效對接。

張友國還表示,基于我省在通用人工智能、量子信息等行業的領跑地位,面向具有自主可控核心技術的龍頭企業,開放更多場景和市場機會,鼓勵做大做強,突破"卡脖子"封鎖。同時,推廣"中國聲谷"成功模式,對于有能力將研發成果產業化的鏈主型企業,可以以園區運營形式,推動產業孵化和產業集聚,打造"頂天立地""鋪天蓋地"的科技和產業共同體。

安徽"光儲產業"要盯緊"三個方向"

近年來,安徽光儲產業異軍突起。2023年前10個月,光伏和鋰電池合并營收近3200億元,追"光"逐"能"位居全國前列。而滁州光伏玻璃、光伏組件、光伏電池片產能分別占全省的60%、50%、50%,全年完成產值1362億元。

對此,省政協委員,滁州市委常委、統戰部部長萬瑞健建議,光儲產業要科學選擇發展方向,有條件的地方,可緊盯先進光伏和新型儲能選項目,重點突出組件的應用場景適配性、光電轉換效率、產品可靠性、環境耐受性等,看準項目、選商引資。"比如,以輕質柔性組件、鈣鈦礦、TOP- Con、BC 為代表的先進光伏,以液流、氫能、鈉離子電池為代表的新型儲能。"

另外,要緊盯引領技術選路線。技術優勢是產能過剩周期中的"避風港"。目前,主流路線為TOPCon 電池,N型電池取代P型是方向。"可瞄準N型高效光伏、晶硅薄膜柔性組件等技術,招研發、攻核心。"

同時,要緊盯多元場景推應用。萬瑞健表示,隨著晶硅材料價格下跌,"光伏+萬物"的條件逐漸成熟。可圍繞光伏創新性產品開發和多元化場景應用,推廣光伏車、光伏墻、柔性光伏棚頂等,讓有光的地方就有光伏。

萬瑞健還建議,要幫扶用好現有企業,支持合肥、滁州等地,建立一批專注于光儲技術的孵化器、眾創空間、服務機構,為現有企業提供創新支撐。同時,支持已落地企業在皖增資擴產BC、HJT、鈣鈦礦等新技術,并逐步由"生產基地"向"生產基地+研發中心""生產基地+銷售中心""總部+生產基地"轉變。

光儲融合、"光儲+行業"是新趨勢。萬瑞健也建議,要讓更多的安徽"綠電"即產即用、就地消納。

打造五大能源資源基地

安徽是能源資源大省,礦產種類齊全,資源儲量豐富,是重要的能源資源保障基地。對此,省政協委員、省公益性地質調查管理中心副主任潘國林建議,要結合我省資源稟賦,將安徽打造成能源資源基地。

潘國林說,我省是重要的多金屬成礦帶之一,已探明銅、金、鉛、鋅、鎢等礦床200多個。近年來,在宣城茶亭、皖東地區接連取得銅、金找礦突破。全省保有銅金屬資源量超過600萬噸,居全國第6位。建議進一步加大銅礦資源勘查力度,提高銅及其共伴生資源綜合利用水平,形成以銅陵、廬樅為中心,向安慶、池州等地區輻射,優化升級沿江有色金屬和貴金屬生產基地,培育新產品,形成具有競爭力的產業鏈。

另外,要聚焦鐵礦資源,整合壯大黑色資源基地。潘國林說,我省鐵礦資源主要分布在寧蕪廬樅、霍邱地區,保有礦石資源量52.9億噸,居全國第5位,資源保障程度高。建議加快推進區域資源優化整合,建設馬鞍山、霍邱、廬江三大鐵礦基地,提高鐵礦資源集約化開發和產業集中度。

鉬是稀有礦產,也是我國戰略性礦產之一。安徽省鉬資源主要集中在大別山區、皖南山區,居全國第3位。特別是已探明的金寨沙坪溝鉬礦,鉬金屬量246萬噸,規模大、品位富、礦體集中、易采易選,是世界級優質礦床。潘國林建議盡快納入我省重點項目,打造稀有資源基地。

清潔能源方面,我省是全國頁巖油氣五大優選地區之一,資源潛力巨大。潘國林建議進一步加大投入,因地制宜推進非常規能源(天然氣、煤層氣、頁巖氣、淺層地熱能)勘查開發,建設非常規能源基地。

讓高等教育起"高峰"成"高原"

如何讓高等教育起"高峰"成"高原",省政協委員、皖西學院黨委書記袁維海在發言中建議,要加快調整優化學科專業設置,新設調整一批適應十大戰新產業發展的緊缺專業和新醫科引導性專業,加強新材料、人工智能和醫療器械與裝備等工程學科建設,提升應用型人才培養的層次和規模。同時,要擴大頭部高校辦學實力和辦學規模,擴大研究生等高層次人才招生規模。

袁維海建議,全方位梳理省屬高校學科建設現狀,統籌項目、平臺、人才、資金向一流學科和高峰學科集聚,"一校一策"深入推進"雙一流"建設和培育,提升我省學科整體建設水平和服務社會貢獻度。

袁維海說,要加大面向全國遴選大學校級領導力度,高標準實施高校人才隊伍高質量發展支持行動。同時,探索試點高校人員總量管理,賦予試點高校用人自主權。

大皖新聞記者 劉旸 于源綺 張楠 項磊 實習生 王海燕 汪菁

編輯 張思平

請輸入驗證碼