凡本報記者署名文字、圖片,版權均屬新安晚報所有。任何媒體、網站或個人,未經授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表;已授權的媒體、網站,在使用時必須注明 “來源:大皖新聞”,違者將依法追究法律責任。

大皖新聞訊 壽縣西臨淮河,北接淝河,倚八公山而望江淮,禹定九州,悠悠三千年在這片土地上留下了一幕幕膾炙人口的文史典藏,淮河文化在這里生根發芽,春秋時期已是蔡楚文化的繁榮之地。2月16日,“新時代新征程新偉業”集中采訪團來到傳統文化與紅色文化交融發展的紅色之城淮南,領略古都名郡的滄桑變遷。

想要了解一座城,最快的辦法便是到當地的博物館逛一逛。當記者漫步在安徽楚文化博物館之中,看著陳列著的一件件精美文物,仿佛時空變化,一下子被拉到蔡楚故地,感受晚楚遺韻。2015年6月,在省委省政府的直接推動下,壽縣乘勢而上,開始籌建安徽楚文化博物館,亦即壽縣博物館新館。安徽楚文化博物館是全國唯一以“楚文化”命名的博物館,得到國家文物局充分肯定和支持。

整個展館在建筑設計上充分挖掘古城元素,彰顯楚人“四方筑城”“荊楚高臺”建筑理念,通過“甕城”“方城”“斗城”建筑布局,融合現代院落和極簡主義設計手法,將博物館陳列展覽、文物收藏、開放服務、行政辦公等功能區域有機搭建,整個場館既有巍巍古風,又具現代氣息。展陳內容包括《安徽楚文化》《壽縣文明史》兩個基本陳列和《壽春壽文化》專題陳列。

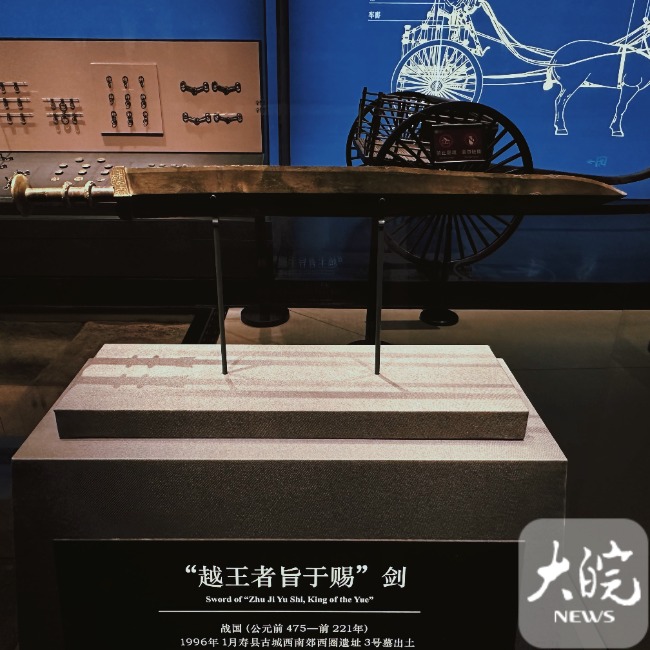

跟隨講解員的腳步,記者見到了一件件鎮館之寶,“越王者旨于賜”劍、羊首尊、犧首鼎、楚金幣以及金棺和銀棺……其中,“越王者旨于賜”劍在發掘時就帶有一絲神秘色彩,劍身正反兩面分別刻著“越王越王,者旨于賜”八個大字,字文為用綠松石鑲嵌成的極有裝飾韻味的鳥篆書寫,專家根據劍上文字及歷史記載,一致認為該劍應是越王勾踐兒子使用的劍。

離開安徽楚文化博物館,采訪團一行登壽縣古城墻東門賓陽門,了解壽縣古城墻歷史。古城墻構筑于北宋熙寧年間,南宋嘉定年間重修,呈方形,周長7147米,高約7米,墻體內以粘土夯筑,外壁下砌石基,上砌青磚。磚石縫隙以桐油、糯米汁和石灰為漿泥,墻壁向內層層收分。城有四門,東為“賓陽”,南為“通淝”,西為“定湖”,北為“靖淮”。古城墻既擁有完整的軍事防御體系,也具備防水防洪功能。當記者站在城墻上向遠處眺望,仿佛又看見仿佛看到,守城將士們把持著一個個垛口,手持弓箭,劍拔弩張;烽火臺上,煙火熊熊,臺臺相連,隨時在向守城官兵發出預警的信號;兩軍廝殺,音猶在耳,歷史上的數次古城保衛戰如在眼前。

壽縣文化資源種類齊全,資源賦存量相對較多經過長期的實踐積累,逐漸形成了內容豐富、特色鮮明的地域文化。十四五期間,壽縣將著力打造壽縣文化金名片,基于中國地名文化遺產“千年古縣”,加快建設成楚漢文化、淮南子和豆腐文化、水利文化、書法文化、名人文化、成語典故、紅色文化、數字文化交融匯聚的多元文化新高地。

大皖新聞記者 孫召軍

編輯 陶娜

請輸入驗證碼