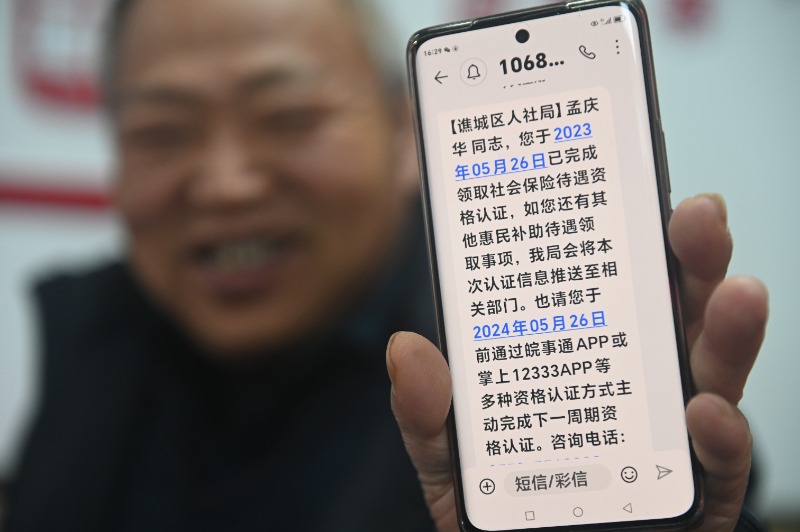

大皖新聞訊 “往年要跑好幾趟,今年哪也不用跑,各項補貼都不少!”11月13日,亳州市譙城區薛閣街道幸福社區居民孟慶華邊展示手機短信,邊夸贊政府數字化服務給他帶來的便利。

今年65歲的孟慶華享受退伍老兵補貼、城鄉居民養老金等津貼。今年5月底,他忘記認證,譙城區人社局卻給他發來的信息,告訴他所有的認證已經完成了。

借助“無感互認”大數據手段,亳州市目前約有136萬人,像孟慶華一樣,在不知不覺中完成了22項待遇補貼領取資格認證,該領的津貼一分也不少。

孟慶華老人開心展示收到他收到的“完成無感互認”信息。

讓數據來跑腿 讓群眾不跑路

為防止社會養老金“被冒領”,按照國家相關部門規定,凡是享受領取社會保險待遇和惠民政策補助的群眾,需要每年進行一次資格認證,證明自己“仍然健在”。如果逾期無法認定,該居民的養老金等相關待遇和補助將停發。

據介紹,往年每到認證期快要結束的時候,群眾都是排隊在相關部門或者社區窗口進行現場認證,不僅浪費了群眾大量時間,也加重了社區工作人員工作負擔。雖然通過手機進行人臉識別也能認證,但是不少老人不會使用智能手機,農村老人甚至沒有手機,仍然需要到社區窗口“排長隊”。孟慶華老人說:對于每年都要證明一次“我還活著”,一些老年朋友感覺“心里犯膈應”,對于到窗口排隊認證更是有抱怨。

譙城區薛閣街道幸福社區工作人員王書麗說,認證工作量大、任務重、壓力大,每到認證集中時段,社區干部就是加班加點干仍遭群眾抱怨。

“民有所呼,我有所應;民有所求,我有所為。”亳州市人力資源和社會保障局副局長黃雪梅說,在亳州市委、市政府高度重視和大力支持下,亳州市人力資源和社會保障局深入基層進行大量調研,研究提出“無感互認”改革,決定利用大數據手段為群眾提供便捷服務,讓數據來跑腿、讓群眾不跑路。

亳州市委、市政府把“無感互認”工作作為2023年度全市深化改革創新監測點和政務服務改革突破點。今年3月,亳州出臺《亳州市全面推行領取社會保險待遇和惠民政策補助資格認證“無感互認”改革實施方案》。只用了2個月時間,亳州市的“無感互認”平臺就正式上線了。現如今,亳州市約136萬人在靜悄悄中完成了“我仍健在”的資格認證。

“這種變化就是好,不僅不跑腿、而且不打擾!”譙城區湯陵街道豐水源社區的蔣玉昌老人說:“在我們平原地區,以往認證就特別麻煩。更何況在山區,山高路遠、老人腿腳不便,更需要像俺們這樣的‘無感互認’,真心渴望全國都來推廣這種模式!”

讓數據相“互認” 讓工作更高效

“無感互認的改革,其亮點不僅是‘無感’,更難得的是‘互認’!”亳州市人社局副局長黃雪梅說,“無感”認證解決了群眾領取津貼的繁雜困難,亳州市政府更注重在政府部門“互認”認證數據上實施了創新。

“互認”是指亳州市各有關部門依托平臺數據、通過共享復用方式,在確定領取社會保險待遇和惠民政策補助資格認證時實行“互認復用”。

黃雪梅解釋說:“比如一個老人去醫院看病、去銀行取錢,醫院和銀行都會留下他的身份信息資料,這些信息就是他獲得認證的強數據;比如他刷公交卡、老年助餐卡留下的數據就是弱數據。我們將這些數據綜合分析后,就能夠確定這個老人仍然健在,他的年度認證就自動生成了。”

“針對個別長期無法自動采集到強弱兩種數據的老人,我們會采取人工上門問詢的方式,進行人工兜底補認證,確保對應該享受待遇的人員全部認證、所有的津貼不會遺漏。另外,為了讓群眾真正無感,現在取消了短信提醒。”

黃雪梅說,“無感互認”改革,不僅僅局限于人社部門的養老金發放認證,而是覆蓋所有“需要生存認證”的社保待遇和惠民政策補助工作中,民政部門的重度殘疾人護理補貼、高齡老人津貼可以共享認證;衛生健康部門的計劃生育家庭特別扶助待遇也可以共享認證,組織部門的離任村干部生活補助也能共享認證。

目前,亳州市教育、農業農村、交通運輸、文化旅游等10 個部門依托“無感互認”平臺,以領取社保待遇資格認證結果為抓手,通過數據共享、精準供給、定向推送、智能處置的方式,實現22個待遇領取事項資格認證結果互認復用。

72歲的蔣玉昌老人說,他一人享受著失地農民養老保障、退伍老兵補貼、城鄉居民養老金等多項津貼。他就是因為去醫院看病的“強數據”被采集了,所以各種津貼也就隨之繼續享用了。

社區工作人員王書麗利用大數據平臺核查轄區內老人的信息。

11月13日,大皖新聞記者來到譙城區薛閣街道幸福社區,在辦事大廳里沒有看到前來認證的老人。工作人員王書麗正在電腦前查詢轄區內的認證數據,她說:轄區內“無感互認”工作在今年5月底就基本完成了,近半年來,她真切感受到“政務數字化”的便捷,“無感互認”不僅解決了老人“認證生存”的困難,也讓社區干部從繁雜的多項認證中“解放”出來了。

“我現在主要是核查無法自動采集到強弱數據的老人,先發信息問候,最后再上門確認,確保讓轄區內的認證數據真實準確。” 王書麗說。

豐水源社區工作人員汪柯說:該社區負責進行資格認證的各類待遇和補助項目加起來有15項,以前每年要幫2000多人完成認證。往年認證高峰期,認證窗口前擠滿了辦理資格認證的老年人,多的時候有六七十人。

“以往各類待遇和補助的發放是相對獨立的,我們要和多部門對接,實際上很多工作重合度較高但在當時數據不互認的情況下,只能逐一核查,都是沒必要的重復勞動。” 汪柯說,現在新系統可以完成大部分的資格認證,社區只需兜底核查少數幾名居民的信息即可,而且認證結果實現了各部門間的互認復用,工作效率提高不少。

讓科技勤護航 讓資金更安全

在以往,許多農村老人不知道如何申請領取高齡補貼,現如今平臺上線后,只要這個老人還健在,各種該享受的津貼都會審核發放。不僅如此,因為各項惠民政策補助項目繁雜、零碎交叉、發放不精準,領取待遇資格認證多重管理、每年多次認證,部分人員騙取、冒領社保待遇等現象也可能會有。

11月13日傍晚,亳州市人社局辦公室主任柴濤向大皖新聞記者演示了“無感互認”平臺的便捷。只要輸入一個老人的身份信息,平臺上立即就會出現這個老人該享受的各種津貼的詳細數據。

柴濤說:“無感互認”打通了各部門之間的壁壘,讓領取人的身份信息更加透明,不僅能讓老人的各項待遇應享盡享,也避免了個別居民鉆空子“冒領、多領、重領”社保養老金的現象。大數據科技護航,讓社保基金和財政資金運行更加安全。截至目前,“無感互認”平臺通過數據比對分析,發現違規數據 41 條,追回社保基金和財政資金100多 萬元。

記者手記:把群眾小事當大事 “無感”幸福更“有感”

湖北紅安縣90歲的老人白啟永,退休后在武漢與女兒一起生活。2018年4月25日,為了辦理退休工資變更發放的資格認證手續,這位行動不便的九旬老人,愣是跟著女兒女婿乘車上百公里,還被抬上了三樓,只為了不到一分鐘就能結束的認證……

五年前發生的這起鬧劇,讓我至今記憶猶新。國家給離退休老人的多種惠民資金如何科學監管、便捷服務?亳州市全面推行領取社會保險待遇和惠民政策補助資格“無感互認”改革,給我們有益的啟示

“無感互認”,讓群眾幸福更有感。“無感互認”改革讓“群眾自證”變“數據佐證”,認證方式由“坐門等人”變“數據服務”“上門服務”,群眾獲得感、幸福感和安全感明顯增強。在亳州城鄉采訪期間,記者感受到的是老人們的幸福和滿足,感受到的是亳州市委市政府“把群眾小事當大事”的擔當。

“無感互認”,讓政府工作更高效。習近平總書記曾指出,“要運用現代信息技術,推進政務信息聯通共用,提高政務服務信息化、智能化、精準化、便利化水平,讓群眾少跑腿。” “無感互認”改革讓政府服務實現從“碎片化”向“整體化”轉變。通過搭建統一的資格認證平臺、打通各部門的數據壁壘,在提升認證工作質效、減輕社區工作負擔的同時,節省了資格認證主管部門的管理成本,讓政務工作更高效。

亳州市從一件件容易被人忽略的小事做起、做好、做實。讓群眾的幸福有質、有感、有提升。2023年4月,省人社廳將“亳州模式”向全省推廣。2023年7月,改革舉措分別入選《第三屆智慧長三角數字化轉型優秀案例》和中國互聯網大會《2023年度“互聯網助力經濟社會數字化轉型”》數字政務特別推薦案例。2023年11月,入選《中國社會保障》社保經辦服務重點案例,并作為業內社保經辦服務指引全國推介。把群眾小事當大事,需要的是一心為民的擔當;把惠民好事要辦好,需要的細致入微的服務。亳州市的“無感互認”為我們開了好頭,相信會有更多群眾感受到觸手可及的“有感”幸福。

大皖新聞記者 張洪金 攝影報道

編輯 張思平

請輸入驗證碼