大皖新聞訊 一個城市的博物館藏著一個城市的歷史,淮北也不例外,早在6000年前的新石器時期,先民們就在這塊土地上繁衍生息,創(chuàng)造了淮北地區(qū)的早期文明。

淮北市博物館創(chuàng)建于1976年,因館藏并展出隋唐大運河出土大量文物遺存而加掛“隋唐大運河博物館”的別稱,我國著名古建專家、中國文物學(xué)會會長羅哲文先生更是親自題寫了“中國隋唐大運河博物館”館名。

六千平米的陳列面積,萬余件館藏文物,相城往昔的繁華就被收納在這方不算大的空間里、被存儲在這一件件珍貴的歷史文物中。歷史的舊跡與現(xiàn)代文明的交織是記者見到博物館的第一印象,從遠處望去整個建筑如同一艘乘風(fēng)破浪遠航的船,象征著淮北市永遠在向前方遠航。整個展館依據(jù)相城的歷史變遷常設(shè)展覽有“古代文明”、“淮北漢畫像石”、“淮北歷史名人”、“運河遺韻”、“運河瓷器”、“柳孜盛景”等六大專題。

其中,運河遺韻廳以52米長的巨幅東陽木雕壁畫生動再現(xiàn)了隋唐運河開鑿、巡游、漕運、碼頭繁忙的場景,人物生動,氣勢恢宏;漢畫像石是淮北漢代地域文化和石雕藝術(shù)的完美結(jié)合,畫面生動形象,美輪美奐,淺浮雕技藝精湛,至剛至臻,具有很高的觀賞價值和研究價值;運河瓷器廳以隋唐大運河為主題,展示了涵蓋全國二十多個著名窯口的珍貴文物,它們縱跨隋唐宋元,橫跨東西南北,代表了當(dāng)時中國民窯生產(chǎn)的較高水平,充分說明了大運河開放、包容、網(wǎng)絡(luò)四方的巨大功能;柳孜盛景廳以宋代清明上河圖為原型,結(jié)合淮北當(dāng)時的風(fēng)土人情,運用雕塑和繪畫結(jié)合、三維和二維結(jié)合的藝術(shù)手法復(fù)原而成。

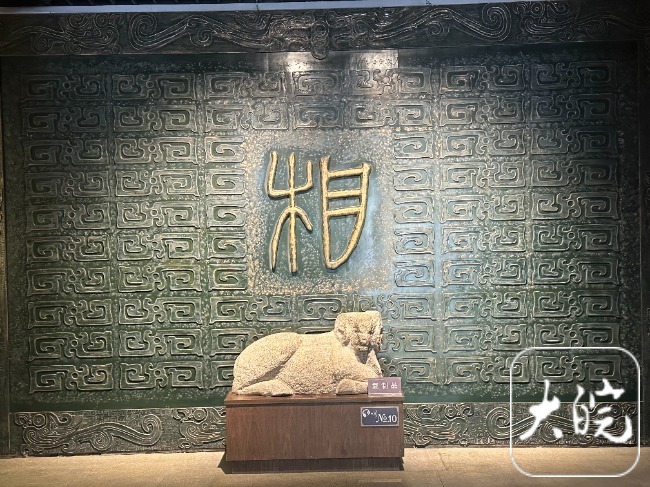

由博物館一樓進入展廳,迎面可以見到的是古銅色照壁上,鑲嵌著一個“相”字,呼應(yīng)古代歷史上對淮北為相城的稱謂。照壁前有一尊石羊,造型質(zhì)樸、形態(tài)生動。

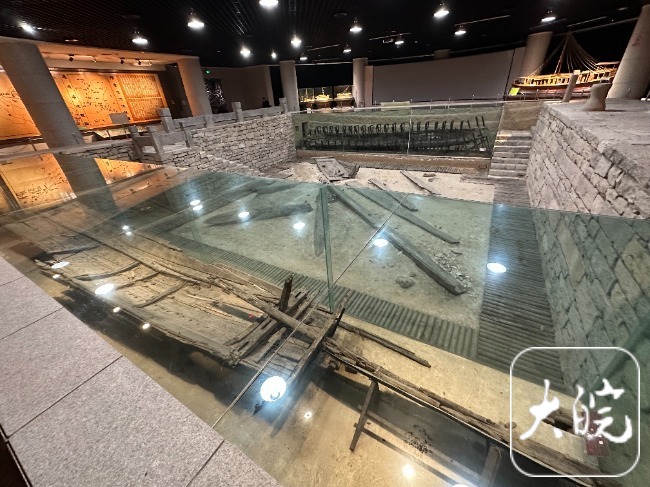

走進運河遺韻展廳,中間復(fù)原了柳孜遺址,并陳列著一艘出土的唐代貨船,出土?xí)r船頭缺損,只留下部分船身,連尾部拖舵總長12.6米。工作人員特意指出,此船的尾舵在中國造船史上有著重要的研究價值。這種尾舵是原始手握舵到北宋時期垂直轉(zhuǎn)向舵的過渡型舵,實物為首次發(fā)現(xiàn),被古船研究專家稱為“淮北舵”,在船舶操縱器發(fā)展史上具有里程碑地位。

越窯青釉執(zhí)壺、邢窯白釉碗、壽州窯黃釉缸、景德鎮(zhèn)窯青白釉瓜棱花插、吉州窯綠釉刻花枕、建窯兔毫盞……在運河瓷器展廳內(nèi),各色各樣的瓷器流光溢彩,令人目不暇接,也用無聲的語言訴說古時的繁華。而提到瓷器躲不開的是位于安徽省淮北市烈山區(qū)烈山鎮(zhèn)烈山村烈山西麓的烈山窯址。地處淮北地區(qū)與大運河通濟渠相連接的濉河支流雷河岸邊的烈山窯址總面積2萬多平方米,經(jīng)過2017年和2018年兩次考古發(fā)掘,發(fā)掘面積約700平方米,共發(fā)現(xiàn)南北兩處生產(chǎn)作坊區(qū)、6座窯爐、1條道路、14條灰溝、52個灰坑等,出土了數(shù)以噸記的宋元時期陶瓷片和窯具。透過這些出土瓷器,依稀可以看到當(dāng)年運河岸邊的風(fēng)土人情,隋堤垂柳、拱橋路人,街頭熙熙攘攘、叫賣聲不絕于耳,祥和又喧囂的市井生活圖卷在眼前緩緩打開。

淮北市博物館見證著隋唐大運河滄海桑田的變遷,這條已經(jīng)淤廢了幾百年的河道,通過考古發(fā)掘重見天日,再次向后人展現(xiàn)出它曾經(jīng)的輝煌。目前,淮北市博物館通過多次升級改造,展陳主題生動,內(nèi)容豐富,特色鮮明,手段新穎,已經(jīng)成為展示淮北厚重歷史文化的又一張響亮名片。

大皖新聞記者 孫召軍 攝影報道

編輯 陶娜

請輸入驗證碼