大皖新聞訊 每天的花銷和收入,不管事無巨細都要記上一筆賬。一年365天,這是記賬戶每天必須要做的事情。記者從國家統計局安徽調查總隊獲悉,目前安徽省有17390戶記賬戶在完成這個工作。他們的工作是怎樣的?從事記賬工作給他們帶來了什么?1月9日,大皖新聞記者走近合肥市幾戶記賬戶,通過他們的故事,也許可以對這份瑣碎而重要的工作有所了解。

記賬戶許紅 :記賬后我更加會過日子了

許紅在合肥市一家物業公司上班,愛人在一家電器公司就業,女兒已經上高中。2年前,許紅被選聘為記賬戶。剛聽到這個陌生的名詞,許紅還有點蒙。后來,家里所在的杏林社區工作人員上門手把手教,許紅很快就駕輕就熟了。“現在每天晚上,把家里事都安排妥當后,我就拿出手機來記賬,前后不過半個小時就搞定了。”由于許紅平時日用品和買菜都是在手機上進行,單價和花費的錢數都有記錄,因此非常方便,就在兩個APP之間來回倒騰,不過半個小時就能搞定。

記賬戶許紅在向記者演示,如何在手機上操作記賬。

說起記賬對自己的影響,許紅笑稱自己以前是個大大咧咧的人,以前從來沒有過記賬習慣不說,買東西時也不大問價格。現在,許紅買東西時會下意識問一下單價,比較一下性價比。此外,記賬以后每個月許紅會把當月的賬單調出來,看一看這個月的花銷。有時候會根據花銷情況,對以后的消費進行一些簡單的調整。“記賬以后,感覺自己更會過日子了。”許紅表示。

記賬戶代后梅:希望上大學的兒子也有記賬習慣

代后梅和老公都在上班,兒子2022年考上了一所大學。2022年底,代后梅被選聘為記賬戶。兒子上大學好不容易騰出空間,又被這個事情給填滿了。

以前從沒有過記賬習慣的代后梅,開始為把每天的日常花銷變成數字而煩惱,“剛開始有點蒙,到現在記賬兩個多月,才算剛剛進入正軌。”兩個多月的記賬生活,讓代后梅感覺到記賬帶來的好處是,讓生活條理化和規律化。

因為疫情原因,上大學的孩子還沒到校,不算真正開始自己的獨立生活。代后梅表示,在孩子進入大學校園后,希望他也能有這樣一個習慣。“可能并不需要一筆筆記下來,但是每天花費多少,買了哪些東西,要有個大致的回顧。”

記賬戶張獻影: 曾多次打退堂鼓

去年底剛剛成為記賬戶的張獻影大姐,在說起這兩個月的生活時表示,“我不止一次打過退堂鼓。”

張獻影已退休,老伴在合肥市一家著名的實驗室上班,老兩口帶著上初中的孫子一塊生活。在接到被選聘為記賬戶的通知時,張獻影有些抵觸。“當時主要是怕自己歲數大了,記憶力不行,怕干不好。”社區的工作人員上門幾次三番做工作,張獻影就答應了。

張獻影說,記賬對她來說既是一份工作,也是一份沉甸甸的責任。

在工作人員的指導下,張獻影漸漸找到了門道。做了幾天后,因為疫情原因,孫子在家要打卡、上網課、做作業,經常問張獻影要手機。再加上,張獻影晚上記賬時,上午買的東西,花了多少錢呢?張獻影有時想半天也沒有頭緒。這時,孫子來要手機,正在懊惱的張獻影會沒好氣地讓孩子去找爺爺,為此,老伴也開始不耐煩起來,“你做這個事情干什么?”就這樣,張獻影又一次萌生了打退堂鼓的想法。

合肥市蜀山區的工作人員再次找張獻影談,“咱們記下的這一筆筆數字,都將被提交給相關部門,對國家大政方針的制定有著重要的參考意義。”隨后,蜀山區統計局將一份榮譽證書頒發給了張獻影。

張獻影每天認真記下一筆筆開支和收入,她的認真漸漸感染了家人,也開始理解這個工作背后的意義。有時,孫子來要手機,會提醒一下,“奶奶,您今天的賬記了沒有?”通過這個事情,張獻影也感覺到,孫子長大了。

感悟:記賬讓我們重溫生活中的美好

國家統計局安徽調查總隊居民收支調查處處長鄧煒煒告訴大皖新聞記者,目前安徽省地方選聘的記賬戶一共有17390戶,另外還有2000多名輔助調查員。“記賬戶每5年會更新一次,2022年底剛剛完成一批老戶更新。”

對于記賬戶來說,朋友圈也有可能被這項重要的工作占領。

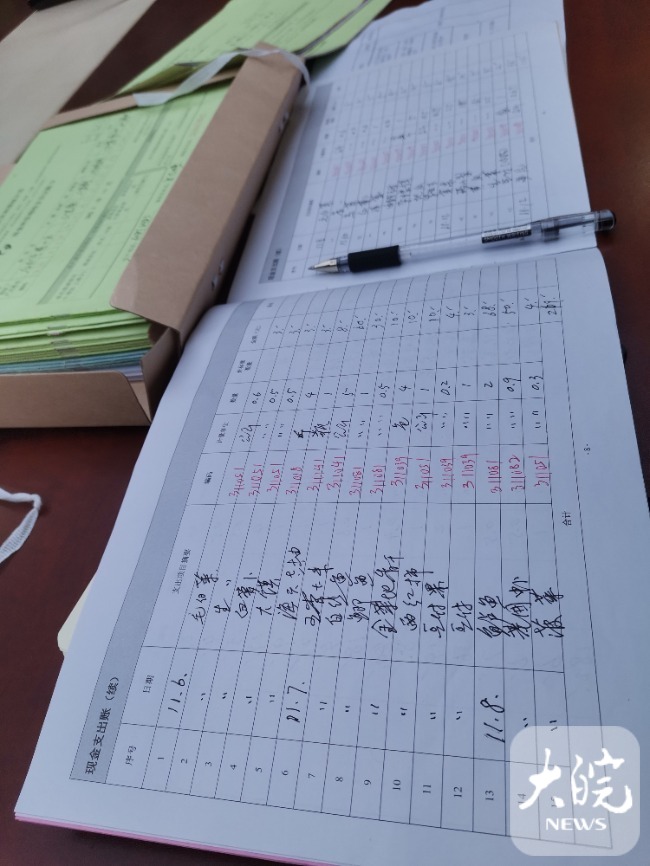

對于記者想采訪目前仍用紙質記賬方式的記賬戶的想法,合肥調查隊住戶調查處處長湯旭東介紹,目前大多數記賬戶已經通過手機完成,“大約只有20%不到的記賬戶,還采用紙質記賬,主要在農村地區,城市基本上都是手機完成了。”

像這樣的紙質記賬方式已經越來越少了。

如何讓新的記賬戶盡早進入狀態,從安徽調查總隊到社區,工作人員都付出了很多努力。合肥市蜀山區統計普查中心主任凌敏介紹,幾年前一位記賬戶的感悟,讓她到現在都銘記在心。

那位賈女士剛開始進入記賬戶時,是在忐忑中,開啟了一種新的生活模式。堅持下來后,她慢慢地發現了很多美好。賈女士回憶,那個時候一家人坐在一起慢慢回想一筆一筆的支出,是非常溫馨的家庭生活畫面。一家人一起回想的不僅僅是一筆一筆花費,而且也是一個個的生活場景:吃飯、逛街、超市、輔導班。慢慢地悟到,原來生活也是需要回味的。走得快了,往往會忽視曾經的經歷。

凌敏將賈女士這個感悟打印了下來,在以老帶新的分享會上提供給新的記賬戶,收效非常好。一位新記賬戶這樣表示,“記賬,讓我們又重溫生活中的點點美好。”

大皖新聞記者 趙明玉 攝影報道

編輯 陶娜

請輸入驗證碼