4月13日,第一批患者出艙,我有點小興奮,我覺得我們的工作有了看得見的價值。

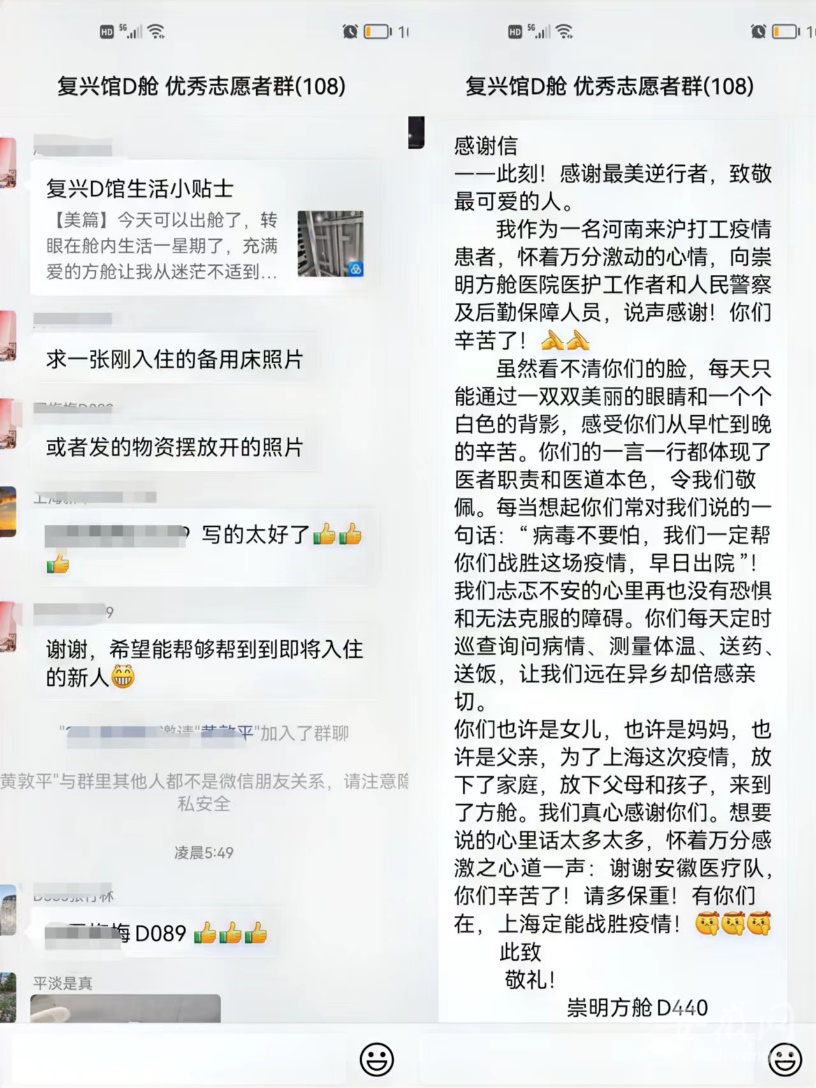

今天一早,看到志愿者群里的感謝信和他們為后面入住患者寫的“方艙生活”,頓時熱淚盈眶。想記錄一下“大白護士”的方艙工作記。

來到方艙工作才更加深刻理解了“世界上唯一不變的就是變化”,這里的工作沒有模板,沒有按部就班,只有隨時迎戰不同的變化,隨變化做出變化。“批量收治病人”、“批量采集核酸”、“批量辦理患者出院”都是方艙里的常規工作。這些我們每個人沒有經驗。出于護士的職業敏感性,大家喜歡把所有工作流程化、標準化,但后面的經歷告訴我們,因為接到通知的時間不同、當班護士人力的不同、工作量的不同以及外部指揮調度條件的不同,流程隨時要做出調整。所幸的是,這是一個愛思考的團隊,每次大家都能根據要求順利梳理思路,找到最佳方案。也幸這是一個萬眾一心的團隊,不管什么時候,大家都不是想著怎么能自己班上少做點事,而是“我怎么盡可能多為下一班做點準備工作“。

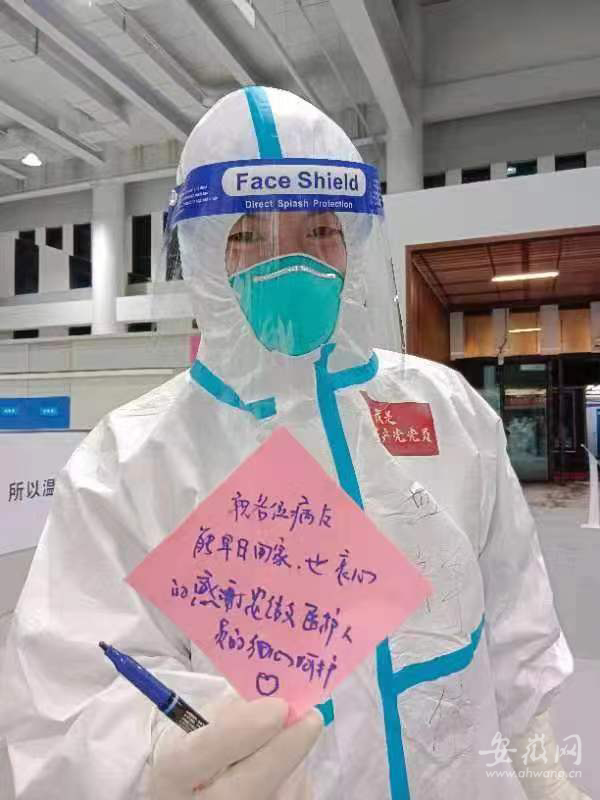

有人說,方艙里的工作最難的是穿著防護服透不過氣來、行動不便。而我覺得,這些都不是事兒,難的是緊急情況下的分身乏術而讓工作有些遺憾,這讓我有時會感到自責。100多年前“醫患互相鞠躬“的故事深刻于腦海,我一直認為遇到這種情況我也一定會深深地向對方鞠躬回禮。但昨天晚上,大雨滂沱,我正在組織一車患者離院的時候,隊伍里一位女患者沖我們深鞠一躬哽咽著說“謝謝你們,你們辛苦了”的時候,我腦子里是感激的,但身體和嘴巴根本沒反應過來,繼續著我的引導工作“好,往前走,洗手、戴口罩”。此刻,我多想向那位理解我們、支持我們工作的患者回一個深深的九十度鞠躬。

其實患者對方艙的環境和生活比我們預想的要滿意度高。但我們這些人,總是想要是他們“滿意一點、再滿意一點”就好了。前天我們小組虞佳其和鮑敏老師提議怎么點綴一下我們艙里的環境,營造一種更舒適的氛圍。25歲的小伙子陳龍立馬附和:“我們可以做一棵愿望樹,讓病人寫下自己的愿望。”隨即,這個提議得到大家的一致同意。于是立馬行動,撿樹葉、借剪刀、折造型,四個小時功夫,在大家的齊心協力下做好了一棵許愿樹和代表江濱兩岸感情的愛心。晚上去上班的路上,正值傾盆大雨,盡管每個人都打著傘,但下車到方艙外的那段路濕透了所有人的褲子鞋子,但是被孟祥偉抱在懷里保護的許愿樹卻只受了一點點小傷。巡視工作完成后大家一起把許愿樹貼在走廊,引來患者的陣陣贊揚:你們真是好樣的!

方艙里的每一天、每一刻都是新的挑戰,又都是新的收獲!

作者:安徽省援滬醫療隊隊員 皖南醫學院 弋磯山醫院護士長 康建會

新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 孫芮 整理

編輯 王翠

請輸入驗證碼