新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 據中國科大網消息,近日,中國科學技術大學地球和空間科學學院吳忠慶教授組在地幔過渡帶組分和溫度的認識方面取得重要進展。他們發現地幔巖(Pyrolite)在地幔過渡帶底部的波速不僅依賴于平均溫度,而且還受控于溫度的分布,可用于反推溫度橫向不均一程度。在考慮溫度的橫向不均勻性后,地幔巖可以在地幔過渡帶底部產生地震學觀測的波速和密度。相關研究成果發表在國家自然科學基金委綜合學術期刊《Fundamental Research》上。

地幔過渡帶指地球內部約410-660千米深的區域,是聯系上下地幔的重要紐帶。了解地幔過渡帶的成分與溫度,對認識地球的內部結構、物質交換及形成演化有重要意義。地幔巖模型是大家廣泛接受的上地幔礦物學模型。該模型的波速和密度與上地幔符合。但在地幔過渡帶底部,該模型的波速和密度均顯著低于地震學結果。這個現象自從本世紀初發現后,一直沒有很好的解釋。以往的研究只考慮了地幔巖模型沿著地溫線的波速和密度,溫度的橫向不均勻性在計算中被忽略。由于礦物的波速和密度都近似線性的依賴于溫度,一般來說,這種忽略不會影響波速和密度的估計。然而,當溫度橫向不均勻性對礦物相產生影響時,傳統的沿著地溫線估計地幔巖模型波速和密度的方法就不適用了。

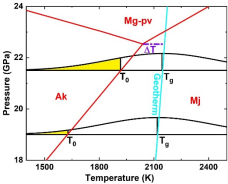

地幔巖模型失效的地幔過渡帶底部,正是礦物相對溫度分布敏感的區域。地幔巖模型在地幔過渡帶由~60%的林伍德石和~40%的石榴子石組成。石榴子石-布里奇曼石-秋本石的MgSiO3相圖三相點在地幔過渡帶底部很接近地溫線(圖1)。橫向低溫異常可以導致地幔過渡帶中出現一定量的秋本石。秋本石相比石榴子石具有更高的波速和密度,地幔巖的波速和密度依賴于秋本石的含量,也即受控于橫向溫度分布。這意味著不需要引入額外的成分,地幔巖模型也許就可以解釋地幔過渡帶底部的波速和密度,而且我們還能量化地幔溫度橫向不均一性。

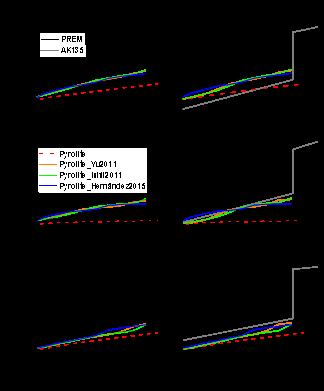

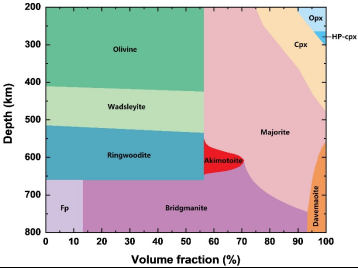

該課題組利用第一性原理計算模擬了高溫高壓條件下含鐵秋本石的彈性性質,結合其他礦物的彈性性質,他們計算了溫度分布下的地幔巖波速和密度。研究結果表明,當地幔過渡帶底部溫度的高斯分布標準差為~100 K,地溫線略高于MgSiO3相圖的三相點時,地幔巖模型可以很好解釋地震學模型的波速與密度(圖2)。因此,MgSiO3相圖的三相點為地溫線提供了一個錨點。課題組的工作修改了廣為人知的地幔巖模型(圖3)。存在~10-15 Vol%的秋本石也為地幔過渡帶底部的各向異性提供了一個合理的解釋。地幔過渡帶與上地幔具有相同的組分更支持全地幔對流。

圖1. 通過MgSiO3相圖和溫度的高斯分布計算秋本石的體積分數。黃色陰影區域為秋本石存在區域。

圖2. 地幔巖模型和地震學模型的波速與密度。黑線和灰線分別表示地震學模型PREM和AK135。紅色虛線表示沿著正常地溫線的Pyrolite模型,彩色實線表示考慮溫度不均勻性后,的Pyrolite模型,三條線分別對應三個不同的MgSiO3相圖結果。

圖3. 考慮地幔過渡帶溫度不均勻性后的Pyrolite模型

這項工作受到國家自然科學基金項目和中央高校基本科研業務費專項資金的資助。吳忠慶教授為該論文的通訊作者,博士研究生趙亞婕為第一作者。

編輯 許大鵬

請輸入驗證碼