新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 旌德縣檔案館珍藏著一件鎮館之寶、國家一級文物:一尊由共產國際送給中共中央的銀質馬克思胸像。銀像高15.5 厘米,重250 克,為純銀空心澆鑄。底座鑄有俄文“卡爾·馬克思”和“第六號,莫斯科鑄造”字樣。如此珍貴的革命歷史文物,全國獨一無二,為何會在旌德這個皖南小山城?這就要說到它與皖南建黨第一人梅大棟的歷史淵源了。

惲代英的課令他思想驚醒

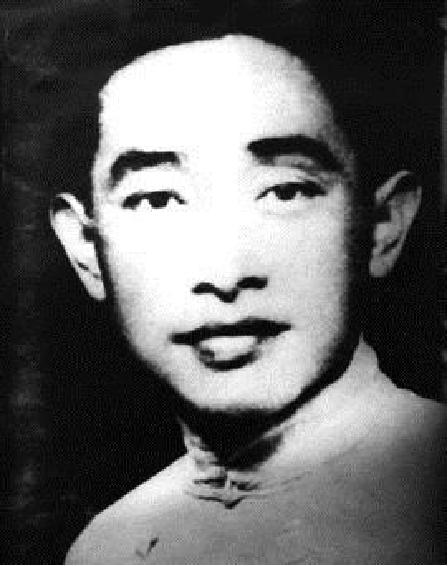

梅大棟又名梅養天,1901 年出生于皖南旌德縣三都梅村的一個普通農家,是家中長子。父親早喪,母親含辛茹苦將兄妹三人養大。

1919 年五四運動的消息傳至旌德山城時,梅大棟正在城內鳧山書院讀書,為聲援北京學生愛國運動,他與學校的進步師生一道游行示威,作演說、散傳單、拒日貨,接受了五四運動的洗禮。同年秋,他考入安徽省立宣城第四師范學校。1920 年11 月,中共早期著名活動家惲代英,應宣師校長章伯鈞之邀,到宣師任教務主任,兼授國文和修身。

惲代英在宣師極力推動教育改革,傳播新思想新文化,宣傳馬克思主義,宣師風氣為之一新。惲代英的課令思想活躍的梅大棟耳目一新,于日記中激動地寫道:“從前的我,還在睡覺的時代,到了今天已被警醒了。”

思想進步的梅大棟成為惲代英在宣師開展思想啟蒙活動的重要助手,協助惲代英在四師學生中成立了“新文化促進會”“學生自治會”等進步團體。

1922 年春,梅大棟和宣師同學吳化之等人在宣師秘密成立“社會主義青年團小組”,成為皖南最早的團組織創建人之一。

他冒死保護珍貴的馬克思銀像

1923 年10 月,經惲代英介紹,梅大棟到安源路礦學習工運,兼任安源路礦工會工人學校教師。1924年1 月,梅大棟加入了中國共產黨,擔任工人俱樂部秘書,直接受俱樂部主任劉少奇領導。不久,從蘇聯留學歸國的共產黨員蕭勁光來到安源,并隨身攜帶共產國際交他轉送中共的一尊銀質馬克思胸像。

安源工人運動的發展,嚇壞了地方反動勢力。

1925 年9 月,江西省軍閥在安源路礦制造了“九月慘案”,路礦黨組織遭到破壞。為保存革命力量,安源黨組織指示外地干部疏散隱蔽,同時囑咐梅大棟妥善保管好由蕭勁光從共產國際帶回的馬克思銀質胸像。

1925 年10 月底,梅大棟躲過層層盤查,帶著使命,平安地回到家鄉,繼續從事革命活動。自此梅家祖孫三代,冒著白色恐怖的危險,不顧身家性命,想盡各種辦法藏匿保護梅大棟帶回的馬克思銀像,直到新中國成立后完好無損地獻給了國家。

皖南地區第一個黨支部成立

梅大棟回鄉后,效仿安源工運經驗,在本村創辦了一所農民補習夜校。他以教書為掩護,宣傳反帝反封建的民主思想和馬克思主義。夜校受到農民的歡迎,學員很快發展到40多人。

1925 年11 月下旬的一個深夜,就在這地處皖南偏僻山區的旌德三都“農民夜校”的教室里,一盞油燈閃爍著溫暖的光亮,講臺上安放著梅大棟秘密帶回的“大胡子”馬克思銀質胸像,墻上掛著一面有鐮刀斧頭圖案組成的紅旗。由梅大棟介紹主持,夜校學員梅大梁、王士楨、張照謨等7 人舉行了莊嚴的入黨宣誓儀式,皖南地區第一個黨支部“中共旌德三都農民補習夜校支部”宣告成立。支部直屬中共中央局領導。梅大棟為支部負責人。

1925 年農歷十月初十,旌德縣城城隍廟舉行廟會。趁此機會,梅大棟率領40 多名補習夜校學員,扛著鮮紅的黨旗,高喊“馬克思主義萬歲”“列寧精神不死”“打倒列強除軍閥”的口號,穿街游行。1926 年3月,反動縣政府查封了補習夜校,黨組織活動轉入地下。后來,梅大棟在旌德縣城租賃了一個上下兩層的門面,開設輔仁書店,實際上是黨組織的秘密機關,向青年密售進步書刊。在梅大棟等人努力下,旌德黨組織很快發展了30 多名黨員,黨的影響在革命農民、知識分子和店員工人中不斷擴大。

他曾兩次被捕,弟弟也是烈士

1926 年10 月10 日,北伐軍攻克武昌,國民政府從廣州遷往武漢。11 月,梅大棟奉命前往武漢安徽黨務干部訓練班學習,經梅大棟介紹,旌德縣先后有40多名共產黨員和進步人士前往武漢受訓和工作。

1927 年,蔣介石發動了“四一二”反革命政變,白色恐怖籠罩著旌德。在武漢的梅大棟先后派黨員王庭甫、喻世良等人返回旌德,于5 月16 日組織了800農民武裝攻城暴動。由于缺少經驗,計劃不周,暴動遭國民黨新軍閥的殘酷鎮壓而失敗,暴動總指揮王庭甫等10 多名黨員骨干壯烈犧牲,旌德黨組織暫停活動。旌德暴動雖然未能實現預定計劃,卻是安徽黨史上的一次創舉,打響了黨領導農民武裝反抗國民黨蔣介石反動集團的第一槍。

1927 年11 月,梅大棟再次回到旌德。次年發起了揭露縣教育局反動局長江養吾貪污教育經費的“倒江運動”。1928 年11 月18 日,梅大棟等11 人被捕入獄。梅大棟兄弟倆被反動當局判處死刑。12 月2日深夜,梅大棟在獄友的幫助下越獄逃走。他的弟弟梅大梁后被反動當局殺害,年僅19歲。

1929 年1 月,梅大棟輾轉來到上海,找到了黨中央。1930 年8 月,梅大棟從東亞大學歷史系畢業,調至黨中央主辦的《紅旗日報》社任編輯。1931 年1 月18 日晚,因叛徒出賣,梅大棟等30 余人被公共租界巡捕房逮捕,梅大棟被判刑5 年。1934 年7 月,經人保釋出獄,與黨組織失去聯系,但繼續從事抗日宣傳工作。抗戰全面爆發后,梅大棟任教安徽旅鄂中學,后隨遷重慶,曾與八路軍駐重慶辦事處聯系,想去延安,因多種原因,未能如愿。1952 年,任重慶彭山縣文物保管所保管員,對考古工作多有貢獻。1957 年,梅大棟病逝,享年56歲。

陳虎山 新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 曹慶

請輸入驗證碼