安徽網 大皖客戶端訊 今日是我國第36個教師節,今日下午,來自安徽建筑大學城市建設學院的大學生志愿者們,也感受了一把當“教師”的癮,作為大哥哥、大姐姐,他們從去年三四月份開始,義務給留守兒童當起了老師,陪伴他們健康快樂成長。今日,新安晚報、安徽網、大皖客戶端記者走進這群大學生志愿者,傾聽他們陪伴留守兒童健康快樂成長的故事。

解惑

見同學放學有父母接,女孩心里感到很失落

1999年出生的宋永康來自河南省,是安徽建筑大學城市建設學院道路橋梁與渡河工程專業大三學生,作為學校“扶心?扶志?扶學”志愿服務工程的一名志愿者,加入該志愿活動的初衷,“就是想著和留守兒童接觸,幫助他們更好的成長。”2019年3月28日,宋永康與六安葉集小學的五年級女孩小麗(化名)結成對子,因父母外出打工,小麗只能和年邁的爺爺奶奶生活在一起,缺少父母的陪伴,“當時她顯得有些膽怯,眼神有些躲閃,顯得比較沉默。”

經過一段時間的幫扶后,小麗開始愿意和宋永康交流學習上的問題和生活上的困難。宋永康記得,有一天晚上自己接到小麗電話,因父母長時間在外工作無法接小麗放學,小麗見到別的同學放學有父母接,心里總感覺失落落的,“然后就不想爺爺過來接她放學,為此還和爺爺奶奶吵架了。”在很心疼地聽完了小麗的哭訴后,宋永康告訴小麗,爸爸媽媽是為了維持這個家庭的生活,不得不外出打工,“叔叔阿姨也肯定十分的想念你,哪有父母不想自己的孩子呢?如果你下一次還是想他們的話,你可以和他們打打電話,視頻聊天,然后告訴他們你十分想念他們,讓他們要常回來看看你和爺爺奶奶。”在宋永康看來,雖然小麗今年已經14歲小學畢業了,但在與小麗的結對幫扶過程中,宋永康也感到收獲頗多,“她還是個孩子,有時候耍脾氣很正常,她需要有人來正確引導她的想法,以便于她的健康成長。”

陪伴

小學男生聽力不太好,剛開始還以為他害羞

“世界上并不是所有的事情都是完美的,當上帝給你關上了一扇門,必定會給你開另一扇窗。”今日下午,來自安建大城建學院人力資源管理大三女生張怡告訴新安晚報、安徽網、大皖客戶端記者,去年三四月份,張怡則與肥西上派的二年級男生小龍(化名)結成幫扶對象。“小龍是一個非常可愛的孩子,他的可愛只有當你走進他的內心才能發現。”張怡說。

在剛開始與小龍接觸時,往往張怡和小龍說五六句話,小龍才會回張怡一句話“啊?”張怡很想不通。不過好在接觸之后張怡很快發現原來是小龍的聽力有問題,“他是聽不清我說的話,出于禮貌只好作出‘啊’的反應。”而剛開始,張怡還以為是小龍太過于羞澀才不愿理會自己,“我沒想到他是聽力不好。”明白了這其中緣由后,張怡感到心臟被無形的手狠狠捶了一錘,“所以我不斷地逗他開心,不斷地找話題跟他聊。”在聊天過程中,張怡得知小龍喜歡畫畫,“”他很聰明,我們教的知識她只要花很少的時間就能學會,接受能力非常快。”而在和張怡熟悉后,小龍會主動分享他的畫,“他折的千紙鶴,就像一個小天使一樣,溫暖別人。”而在接觸多了后,張怡有一種欣慰感,也有一種責任感,“讓我覺得我一定會好好地跟他相處,一定會給予他更多的溫暖。”

目標

學校計劃三年內,為我省千名留守兒童結對

今日中午,安徽建筑大學城市建設學院學生處處長林岳告訴新安晚報、安徽網、大皖客戶端記者,目前該校有100名左右的大學生志愿者,對接了200多名留守兒童,并計劃在三年內,目標為安徽省1000名留守兒童尋找愛心哥哥和知心姐姐,讓該校的學子與留守的孩子們結成伙伴,融入留守兒童的生活,長期陪伴他們的成長,從心靈上給予慰藉。林岳表示接下來,學校和大學生志愿者們,則會更關注到每一位留守兒童的具體情況,并制定相應的方案,以便更好的為留守兒童提供陪伴“同學們堅持了一年多,‘三扶’項目目前取得了一些成績,從我個人角度來說,我為同學們感到開心,也體現了新時代大學生的社會責任感,在教學相長的過程中,大學生自身也能得到成長。”林岳欣慰地說。

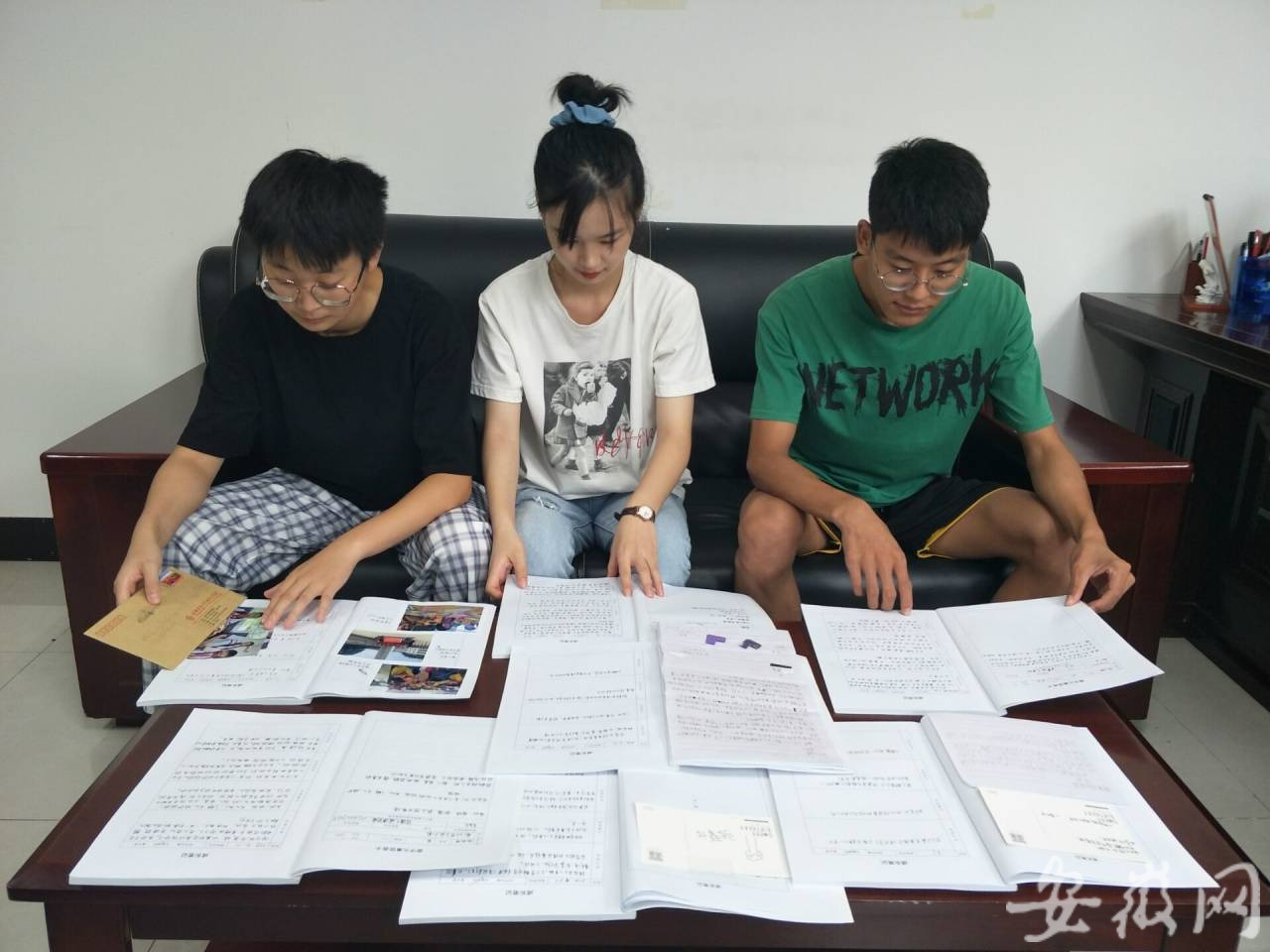

而記者采訪獲悉,大學生志愿者們除了在學校的組織下,統一乘車前往全省各地的農村學校送教上門外,平時也會進行電話或者書信往來,而“家書”不斷往來,成了安建大城建學院大學生志愿者們和留守兒童的親情紐帶。大學生志愿者們也把這些“家書”和留守兒童們成長的點點滴滴整理成冊,形成留守兒童們的“成長筆記”。結對活動期間,大學生志愿者們的吃住、交通費用都由學校統一解決,而下一步學校將繼續拓展實現結對1000名留守兒童的計劃,而是編輯拓展教材,更加系統的拓展和提高留守兒童的視野,豐富他們的見識。

而今日是我國第36個教師節,在安徽建筑大學城市建設學院給留守兒童當老師的大哥哥、大姐姐們也過了一把教師癮,“我覺得老師是一個很廣義的稱呼,不僅僅是傳道授業解惑,更重要的是對孩子人生觀、價值觀的引導作用,對孩子們的教導,讓他們更好地成長,成為一個正直的人是非常重要的。”大學生志愿者宋永康自豪地說。

劉麗雯 新安晚報 安徽網 大皖客戶端記者 許佳 攝影報道

請輸入驗證碼