新安晚報 安徽網 大皖客戶端訊 量子密碼目前被認為是不可破譯的密碼。但是如果分發密碼的衛星被別人控制了怎么辦?這個安全漏洞或將被堵上。記者從中國科大獲悉,該校潘建偉及其同事彭承志、印娟等組成的研究團隊,聯合牛津大學Artur Ekert、中科院上海技術物理研究所王建宇團隊、微小衛星創新研究院、光電技術研究所等相關團隊,利用“墨子號”量子科學實驗衛星在國際上首次實現千公里級基于糾纏的量子密鑰分發。該實驗成果不僅將以往地面無中繼量子保密通信的空間距離提高了一個數量級,并且通過物理原理確保了即使在衛星被他人控制的極端情況下依然能實現安全的量子通信,取得了量子通信現實應用的重要突破。6 月15 日,研究團隊在國際著名學術期刊《自然》雜志上在線發表了題為“基于糾纏的千公里級安全量子加密”的研究論文。

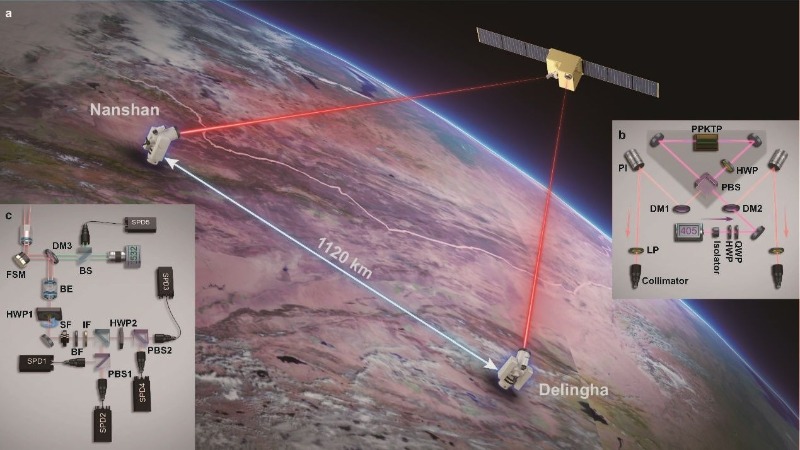

實驗示意圖

實驗示意圖

安全風險衛星遭人控制,密鑰可能泄露

量子通信提供了一種原理上無條件安全的通信方式,但要從實驗室走向廣泛應用,需要解決兩大挑戰——現實條件下的安全性問題和遠距離傳輸問題。

通過國際學術界30 余年的努力,目前現場點對點光纖量子密鑰分發的安全距離達到了百公里量級。在現有技術水平下,使用可信中繼可以有效拓展量子通信的距離,比如世界首條量子保密通信京滬干線通過32 個中繼節點,貫通了全長2000 公里的城際光纖量子網絡;而利用量子科學實驗衛星“墨子號”作為中繼,在自由空間信道進一步拓展到了7600 公里的洲際距離。然而,盡管可信中繼將傳統通信方式中整條線路的安全風險限制在有限個中繼節點范圍,中繼節點的安全仍然需要得到人為保障。例如,在星地量子密鑰分發過程中,量子衛星作為可信中繼,掌握著用戶分發的全部密鑰,如果衛星被他人控制,就存在信息泄露的風險。

解決途徑利用量子衛星,分發糾纏密鑰

實現遠距離安全量子通信的最佳解決方案是結合量子中繼和基于糾纏的量子密鑰分發。基于糾纏的量子密鑰分發的原理是,無論處于糾纏狀態的粒子之間相隔多遠,只要測量了其中一個粒子的狀態,另一個粒子的狀態也會相應確定,這一特性可以用來在遙遠兩地的用戶間產生密鑰。由于對粒子的測量局域地發生在用戶端,糾纏源不掌握密鑰的任何信息,即使糾纏源(例如衛星)由不可信的他方提供,只要用戶間檢測到量子糾纏,就可以產生安全的密鑰。因此,量子通信源端不完美帶來的安全問題可以得到完全解決,進一步提高了量子通信的現實安全性。原理上,利用量子中繼可以實現遠距離的量子糾纏分發,但實用化的量子中繼還需要較長時間。

利用衛星作為量子糾纏源,通過自由空間信道在遙遠兩地直接分發糾纏,為現有技術條件下實現基于糾纏的量子保密通信提供了可行的道路。特別是“墨子號”量子科學實驗衛星在2017 年首次實現千公里量級的自由空間量子糾纏分發后,實現基于糾纏的遠距離量子密鑰分發就成為國際學術界熱切期盼的目標。

實驗驗證“墨子號”出馬,安全更有保障

基于“墨子號”量子衛星的前期實驗工作和技術積累,研究團隊通過對地面望遠鏡主光學和后光路進行升級,實現了單邊雙倍、雙邊四倍接收效率的提升。“墨子號”量子衛星過境時,同時與新疆烏魯木齊南山站和青海德令哈站兩個地面站建立光鏈路,以每秒2 對的速度在地面超過1120 公里的兩個站之間建立量子糾纏,進而在有限碼長下以每秒0.12比特的最終碼速率產生密鑰。在實驗中,通過對地面接收光路和單光子探測器等方面進行精心設計和防護,保證了公平采樣和對所有已知側信道的免疫,所生成的密鑰不依賴可信中繼、并確保了現實安全性。結合最新發展的量子糾纏源技術,未來衛星上可每秒產生10億對糾纏光子,最終密鑰成碼率將提高到每秒幾十比特或單次過境幾萬比特。

《自然》雜志審稿人稱贊該工作“展示了一項開創性實驗的結果”“這是朝向構建全球化量子密鑰分發網絡甚至量子互聯網的重要一步”“我的確認為不依賴可信中繼的長距離糾纏量子密鑰分發協議的實驗是一個里程碑”……該研究成果是現實條件下實現安全、遠距離量子保密通信的重要突破。基于該研究成果發展起來的高效星地鏈路收集技術,可以將量子衛星載荷重量由現有的幾百公斤降低到幾十公斤以下,同時將地面接收系統的重量由現有的10 余噸大幅降低到100 公斤左右,實現接收系統的小型化、可搬運,為將來衛星量子通信的規模化、商業化應用奠定了堅實的基礎。

“墨子號”量子科學實驗衛星是中科院空間科學戰略性先導科技專項之一。迄今,“墨子號”研究團隊已在《自然》及《科學》雜志發表了5 篇研究論文,為我國在未來繼續引領世界量子通信技術發展和空間尺度量子物理基本問題檢驗前沿研究奠定了堅實的科學與技術基礎。

該研究工作得到了中科院、國家自然科學基金委、科技部、安徽省、上海市等方面的支持。

新安晚報 安徽網 大皖客戶端 記者陳牧(圖片由受訪者提供)

請輸入驗證碼